보건노조 실태조사 결과 발표, 피해 경험자 93% "기관 조치 없었다"

여성·야간 교대노동자 피해 집중…정부·기관 대응도 사실상 '부재'

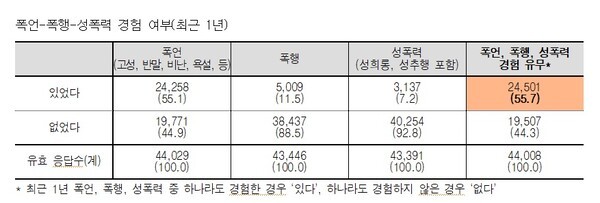

[메디칼업저버 김지예 기자] 최근 1년간 보건의료노동자의 55.7%가 폭언·폭행·성폭력을 경험한 것으로 나타났다.

지난 2018년 감정노동자 보호법, 2019년 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행된 이후에도 여전히 과반 이상이 폭력에 노출돼 있어, 보다 강화된 조치 필요를 시사했다.

전국보건의료산업노동조합은 19일 이 같은 내용의 실태조사 결과를 발표했다.

보건의료노조는 지난 1월 6일부터 1월 24일까지 3주간 '2025년 보건의료노동자 정기 실태조사'를 실시하고 임금현황, 노동조건, 조직운영, 폭언-폭행-성폭력 및 직장 내 괴롭힘, 노동안전보건, 의사 인력현황, 진료지원업무 인력 현황 등을 질문했다.

설문에는 시립대병원, 사립대병원, 지방의료원, 민간중소병원, 특수목적공공병원, 정신·재활·요양기관 등 200개 의료기관에 종사하는 보건의료노동자 4만 4903명이 참가했다.

설문 결과에 따르면 폭언·폭행·성폭력 피해를 경험한 노동자 중 무려 72%가 "참고 넘겼다"고 응답했으며, 93%는 "기관으로부터 어떤 조치도 받지 못했다"고 답했다.

자세히 보면, 대면 업무를 수행하는 여성 집중 직군인 간호직과 간호조무직의 피해 경험률이 높게 나타났다.

실제 성별에 따른 폭언·폭행·성폭력 경험 여부를 분류해보면, 여성의 경우 폭언·폭행·성폭력 경험률은 각각 59.8%, 12.7%, 8.4%로, 폭언과 폭행은 남성의 약 2배, 성폭력은 약 3배가량 높게 나타난다. 또 야간 교대근무자는 인력이 부족한 환경에서 더욱 취약한 것으로 나타났다.

피해 발생시 대응 방식은 대체로 참고 넘기거나(폭언 75.5%, 폭행 61.2%, 성폭력 66.4%), 주변에 하소연하거나, 의료기관 내 주위 사람에게 도움을 요청하는 수준의 매우 소극적인 대응 방식을 보였다.

직장 내 노동조합이나 고충처리위원회 등에 요청하거나 법적 대응 또는 외부의 제도적 장치에 요청(폭언 1.8%, 폭행 2.4%, 성폭력 2.6%)하는 등 의료기관 내외의 폭언, 폭행, 성폭력 피해에 관한 제도적 절차의 활용은 모든 피해 유형에서 극히 저조한 수준이었다.

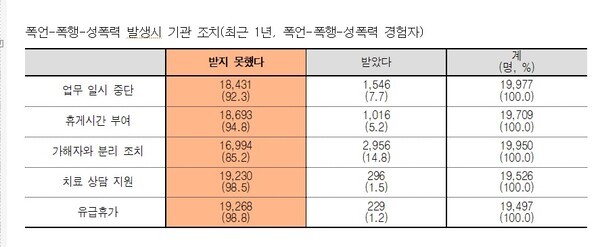

기관 차원의 보호조치도 매우 미흡했다.

90% 이상의 대부분의 피해자는 휴식 제공, 가해자 분리, 상담 지원 등의 조치를 받지 못했다고 밝혔다. 특히 인력 여유가 부족하거나 업무량이 과중한 기관일수록 이러한 조치를 실제로 제공하기 어려운 구조적 한계를 드러냈다.

정부의 소극적 태도도 문제로 지적됐다.

보건의료노조는 "보건복지부는 의료현장에서 빈번하게 발생하는 폭언·폭행·성폭력에 대해 실태조사나 종합적인 대응책을 마련하지 않고 있으며, 고용노동부 역시 법·제도의 사각지대를 방치한 채 의료기관 지도·감독을 제대로 시행하지 않고 있다"며 "보건의료산업 특성에 적합한 최근 발의된 보건의료인력지원법 개정안과 같은 노동자 법·제도적 보호 조치 마련이 필요하다"고 주장했다.

실태조사에 따르면, 폭력의 주요 가해자는 환자(최대 84.5%)와 보호자였으며, 이는 현재의 산업안전보건법 및 근로기준법만으로는 의료현장의 특수성을 반영하기에 한계가 있음을 시사한다.

이에 보건의료노조는 2025년 산별중앙교섭 요구안으로 '폭언·폭행과 직장내 괴롭힘 실태를 조사하고 근절방안 마련'을 채택하고, 의료기관 내 폭력에 정부와 기관이 적극적으로 대응할 것을 촉구했다.