대한내분비학회 국제학술대회 1~3일 개최

SGLT-2 억제제, 기전상 골손실 유발 가능성 있어

GLP-1 제제, 골절 위험 낮추는 기전이지만 체중 크게 줄어 위험할 수도

[메디칼업저버 박선혜 기자] 최근 주목받는 두 가지 항당뇨병제가 뼈 건강에 미치는 영향이 다른 것으로 분석됐다.

먼저 SGLT-2 억제제는 기전상 골절 위험을 높일 가능성이 있어, 치료 시 골절 모니터링이 필요할 것으로 보인다.

또 다른 치료제인 GLP-1 수용체 작용제(이하 GLP-1 제제)는 기전적으로 뼈에 긍정적 영향을 미칠 것으로 분석된다. 하지만 GLP-1 제제 투약에 따른 상당한 체중 감소가 골절 위험을 높이는 복병이 될 것으로 추정된다.

연세대 용인세브란스병원 김경민 교수(내분비내과)는 1~3일 그랜드워커힐에서 열린 대한내분비학회 국제학술대회(SICEM 2025)에서 'How do diabetes and its treatments impact bone integrity'를 주제로 발표했다.

SGLT-2i, 골절 고위험 고령에게 처방 시 모니터링 필요

SGLT-2 억제제는 나트륨과 포도당 재흡수를 억제하면서 보상으로 나트륨·인산염 공동수송체(NaPi)가 활성화된다. 이에 따라 혈중 인 농도와 골세포에서 생성되는 호르몬인 FGF23가 증가하고, FGF23이 억제를 유도하는 1,25-디하이드록시비타민 D(1,25-dihydroxyvitamin D) 농도가 감소한다. 이로 인해 고칼슘뇨증이 유발돼 칼슘 재흡수가 줄어 골 형성이 억제되고 골손실이 유발될 가능성이 있다.

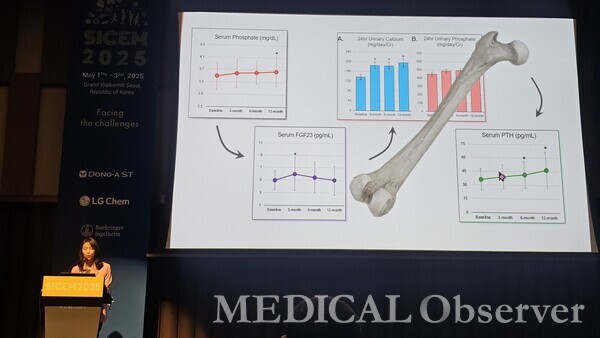

SGLT-2 억제제 포시가(성분명 다파글리플로진 10mg)를 1년간 투약한 2형 당뇨병 환자 40명을 대상으로 혈중 및 요중 칼슘·인 농도 변화를 조사한 결과, 24시간 요중 칼슘·인·나트륨 배출량이 증가했다.

또 혈중 칼슘·인과 혈중 부갑상선호르몬 농도가 늘었다. 부갑상선호르몬은 뼈에서 칼슘을 흡수하고 신장에서 칼슘 배출을 억제해 혈중 칼슘 농도를 조절한다. 혈중 FGF23 농도는 치료 3개월까지 점차 증가하다가 이후 감소해 1년째 등록 당시 수준으로 돌아갔다.

김경민 교수는 "SGLT-2 억제제 기전에 근거해 연구에서 확인된 변화를 보면, SGLT-2 억제제 투약 이후 혈중 인 농도가 증가해 FGF23 분비를 유도하고 24시간 요중 칼슘·인 배설을 증가시키며 보상적으로 혈중 부갑상선호르몬 농도가 상승한 것으로 보인다"며 "이 같은 인 대사가 뼈 건강에 부정적 영향을 미칠 수 있다"고 설명했다.

SGLT-2 억제제 연구 25개를 메타분석한 결과에 따르면, SGLT-2 억제제 투약 시 위약과 비교해 부갑상선호르몬 농도가 유의하게 높았고 골흡수표지자인 CTx도 의미 있게 상승했다. 이는 SGLT-2 억제제가 잠재적으로 뼈에 악영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

하지만 SGLT-2 억제제의 주요 임상연구 결과를 보면, 골절 위험 증가는 인보카나(카나글리플로진)에서만 확인된다. 포시가와 자디앙(엠파글리플로진)은 골절 위험 증가와 유의한 연관성이 없었다.

그러나 이들 임상연구는 1차 목표점으로 골절 위험을 평가하지 않았을 뿐만 아니라 65세 이상 여성 등 골절 고위험군이 충분하게 포함되지 않았다는 한계가 있다.

국내 연구에서는 SGLT-2 억제제가 뼈 강도에 악영향을 미칠 수 있음을 시사했다. 연세대 원주세브란스기독병원 이승현 교수(내분비대사내과) 연구팀은 국민건강보험공단 맞춤형 데이터베이스(NHIS-NHID)를 토대로 2형 당뇨병을 새롭게 진단받은 65세 이상 여성을 대상으로 SGLT-2 억제제 치료에 따른 골절 위험을 평가했다. 평균 나이는 70.3세였고 골다공증은 50%가 앓고 있었으며 13%가 골절 병력이 있었다.

분석 결과, SGLT-2 억제제 복용군은 비복용군보다 척추골절 위험이 40% 유의하게 높았다. 그 외 고관절골절과 비고관절 또는 비척추 골절 위험은 SGLT-2 억제제 치료에 따른 차이가 없었는데, 추적관찰 기간이 짧았기 때문으로 추정됐다.

김 교수는 "SGLT-2 억제제가 비만하거나 심혈관질환 또는 신장질환 위험이 높은 당뇨병 환자에게 중요한 치료 혜택을 제공한다"면서도 "하지만 골절 고위험인 노쇠한 고령에게 처방할 때는 골절에 대한 면밀한 모니터링이 필요하다"고 조언했다.

GLP-1, 조골세포 생성 촉진·파골세포 생성 억제

위고비, 골밀도 감소 커…과도한 체중 감소가 뼈에 악영향 미칠 수도

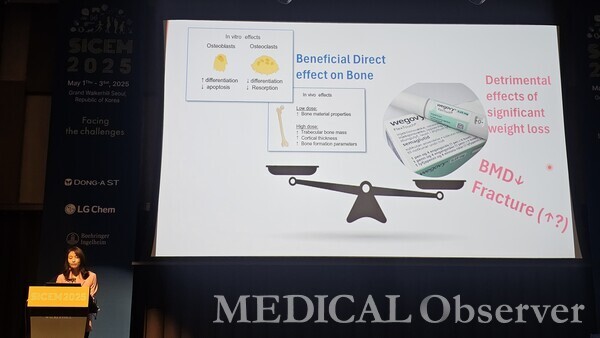

GLP-1 제제는 항당뇨병제로 개발돼 비만치료제로 활용되고 있으며 심장·신장 보호 효과를 확인하고 있다. 골대사 측면에서 GLP-1은 조골세포 생성을 촉진하고 파골세포 생성을 억제한다. 이에 GLP-1 제제는 골밀도를 높이고 골절 위험을 낮추는 긍정적 효과를 기대할 수 있다. GLP-1 수용체 유전자를 제거한 마우스 모델 연구에서는 조골세포와 골량이 감소한 것으로 조사됐다.

GLP-1 제제 빅토자(리라글루타이드) 연구 결과에 따르면, 52주 치료 이후 체중이 감소하면서 골무기질(BMC) 감소가 억제됐고 골형성 표지자인 P1NP가 유의하게 증가했다.

또 뼈에 중립적 영향을 미친다고 알려진 DPP-4 억제제와 비교한 리얼월드 연구에서는 GLP-1 제제의 고관절 골절 위험이 35% 의미 있게 낮았다.

하지만 GLP-1 제제로 체중이 크게 줄면 골절 위험 증가로 이어질 가능성이 있다.

비만치료제로 주목받는 GLP-1 제제 위고비(세마글루타이드)와 앞서 시장에 도입된 삭센다(리라글루타이드)를 비교한 STEP8 연구 결과, 68주까지 평균 체중은 위고비 -15.8%, 삭센다 -6.4% 줄었다.

그러나 골절 위험이 높은 성인 64명을 대상으로 위고비(세마글루타이드 1.0mg) 치료에 따른 골밀도 변화를 비교한 임상2상에서 위고비 투약 시 골밀도 감소가 더 큰 것으로 나타났다. 즉, GLP-1 제제가 뼈에 직접적으로 좋은 영향을 미칠 수 있지만, 과도한 체중 감소가 오히려 뼈에 악영향을 미쳐 골절 위험을 높일 수 있음을 시사한다.

이에 현재 위고비와 항당뇨병제 오젬픽 성분인 세마글루타이드가 골 전환(bone turnover)에 미치는 영향을 평가하는 임상연구가 진행 중이다. 이를 통해 세마글루타이드가 뼈 건강에 미치는 영향을 명확하게 정리할 수 있을 것으로 전망된다.

그는 "미국당뇨병학회(ADA) 가이드라인에서는 골절 고위험군에게 티아졸리딘디온(TZD)과 설포닐우레아는 피하고 인보카나는 주의 깊게 사용하도록 제시하고 있다"며 "항당뇨병제가 뼈에 미치는 영향은 다양하므로 개별 환자의 골절 위험을 고려한 맞춤형 치료전략을 시행해야 한다"고 강조했다.