전공의 집단 사직 장기화…의정 간 대화 진전은 아직

사직 전공의 만나 어떻게 지내는지 들어 보니…“수련 지속하기 부담스러워”

앞으로의 복귀 여부에 대해서는 ‘신중’…정부 정책에 신뢰 잃어

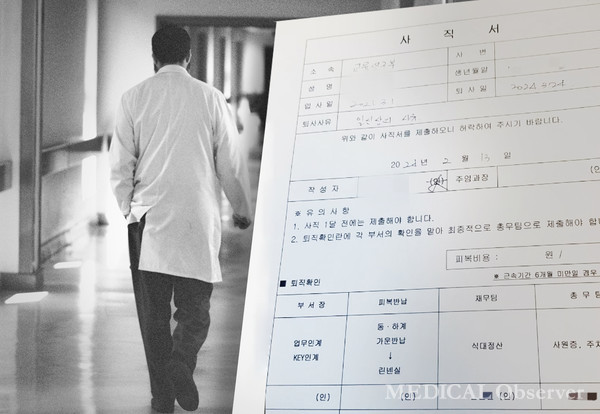

[메디칼업저버 박서영 기자] 지난 2월 병원을 떠난 전공의들의 의료 공백 기간이 지속되고 있다. 정부는 이들과 대화하기 위해 다양한 소통창구를 마련하는 모양새지만, 진전은 크게 없는 상황이다.

이런 가운데 전공의들이 어떻게 지내는지 관심도 높아지고 있다. 전공의들은 휴식이나 공부 등 제각기 다른 일로 일상을 영위하지만, 의대 증원이 철회되지 않는 이상 현장으로 복귀할 뜻은 어렵다는 데 의견을 함께하고 있다.

최근 본지는 사직 전공의들을 대상으로 익명 인터뷰를 진행했다. 이들은 의사가 아닌 다른 일로 경제 활동을 하는 게 어렵다고 하면서도, 불과 몇 달 전까지 병원에서 자신들이 얼마나 혹독하게 ‘굴려졌는지’ 객관적으로 바라볼 수 있게 됐다고 입을 모았다.

새로운 공부하며 사직 기간 보내는 전공의들

경제 활동 어렵지만 정부 정책이 복귀 발목 잡아

전공의 A씨는 현재 임신 중으로, 사직이 아닌 육아 휴직 기간을 보내고 있는 상태다. 그러나 정부 정책에 반대하는 입장은 동일하다.

필수의료 과목 전공의 A씨는 “전공의 생활을 그대로 했더라면 출산 전날까지 일하고 아이도 다른 사람 손에 맡겼어야 했을 것”이라며 “예전 분위기대로라면 출산 후 바로 복귀하는 게 당연하게 여겨졌겠지만 지금은 아니다”라고 말했다.

임신한 전공의들은 열악한 수련체계로 인해 높은 유산 및 조산율을 보인다. 심지어 일부 병원은 임산부 전공의의 당직도 빼주지 않는다. 출산을 미루는 경우도 부지기수다.

A씨는 “휴직 전까지만 하더라도 몸 안 좋아도 이 악물고 영양제 먹어가며 정신력으로 버텨냈었는데, 지금 생각하면 왜 그랬나 싶다”며 “진작에 병가를 내고 쉴 수 있었으면 좋았을 것”이라고 말했다.

그런가 하면 지금을 두고 “인생 첫 휴식기를 갖는 느낌”이라고 말했다. 전공의 생활을 지속했더라면 못 참여했을 보건소 모자보건교실이나 주중 낮시간의 임산부교실 등을 다니며 새로운 시간을 보내고 있다는 설명이다.

다른 전공의 B씨는 “쉬는 동안 필수의료 패키지나 정부 정책 등에 대해 다시 한번 공부했다”며 “그동안 배우지 못했던 코딩이나 기타 학문도 공부하고 있다”이라고 말했다.

다만 수입이 끊기면서 경제생활에 지장이 생긴 것은 명백한 한계다. B씨는 “10년 이상 의사 면허로 지냈으니 다른 일을 하는 게 어렵기는 하다”면서도 “연구원으로 또 다른 일들을 해보려고 준비 중”이라고 말했다.

전공의 C씨 역시 “단기 아르바이트를 하며 지내고 있다”며 “진로를 아예 틀 생각도 하고 있지만 쉽지는 않다”고 말했다.

A씨는 “저는 남편이 일하고 있어 다른 분들보다는 (경제적인) 사정이 나은 것 같다”면서도 “결혼하신 분들은 저처럼 일단 배우자 수입으로 버틴다고 들었다. 다만 부부가 사직 전공의인 경우에는 어려운 것 같다”고 말했다.

주먹구구식 의료 정책에 복귀 주저하는 전공의들

정부는 지속적으로 복귀 요청

이들은 앞으로 복귀 여부에 신중한 입장이다. 현재와 같은 정부 기조로는 앞으로의 의사 생활이 쉽지 않으리라는 설명이다.

A씨는 “내년에 복귀해 전공의 과정을 마칠 생각이기는 하지만, 필수의료 전공을 살릴지는 고민”이라며 “적지 않는 나이에도 당직을 서는 필수의료 과목 교수들을 보면 저게 내 미래인가 싶어서 암울하기만 하다”고 말했다.

B씨 역시 “목소리조차 내지 못하면서 의료 활동을 할 이유는 없다고 생각한다”며 “전공의로서의 4년보다 전문의로 살아갈 40년이 저에게는 더 중요하다. 각종 명령의 대상으로만 전락한다면 (업무를) 마냥 지고 살 순 없을 것”이라고 말했다.

C씨도 “의대 증원이 문제인 게 아니다. 앞으로 의료 정책이 이렇게 주먹구구식으로 결정될 수 있다는 게 문제”라며 “이런 상황에서 수련을 지속하는 게 부담스럽게 느껴진다”고 말했다.

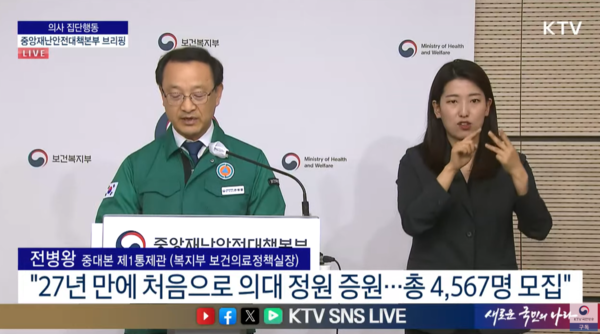

한편 정부는 전공의들에게 지속적으로 복귀를 요청하고 있는 상황이다. 사직서는 여전히 수리하지 않고 있다.

보건복지부는 지난 27일 중대본 브리핑에서 “전공의의 목소리는 향후 제도 개선에 최우선 순위로 반영할 것”이라며 “조기에 복귀할수록 조기에 수련 과정을 마칠 수 있다. 부디 빨리 복귀하기를 당부한다”고 말했다.

- 경북醫, 경북의사의 날에서 촛불 점등…30일 동성로서 촛불집회

- 전남의사회 최운창 회장 "지역의료 살리기 위해 전남도청에 사업 제안"

- 政, “27년 만에 의대 증원…1509명 포함 4567명 모집”

- 복지부 “집단 사직 전공의 처분 수위·시기 검토 중”

- 성균관의대 등 삼성병원 교수들 주 1회 금요일 휴진 결정

- 정부, 국방의대 추진…장기 복무 군의관 확보 도움될까

- 내년 의대 정원 4567명…31일까지 대학별 모집요강 안내

- 전공의 이탈 100일, 돌아오지 못하는 이유는 '잃어버린 신뢰'

- 정부, 1509명 확정…의료계 "증원 절차 마무리된 것 아냐"