대한비만학회 '비만병 팩트시트 2024' 발간

저체중에서 가장 위험 낮고 비만병 단계 높아질수록 우상향

2022년 기준 비만병 유병률 38.4%·복부비만 유병률 24.5%

[메디칼업저버 박선혜 기자] 비만병 단계가 심할수록 만성질환과 암 발생 위험이 높은 것으로 조사됐다.

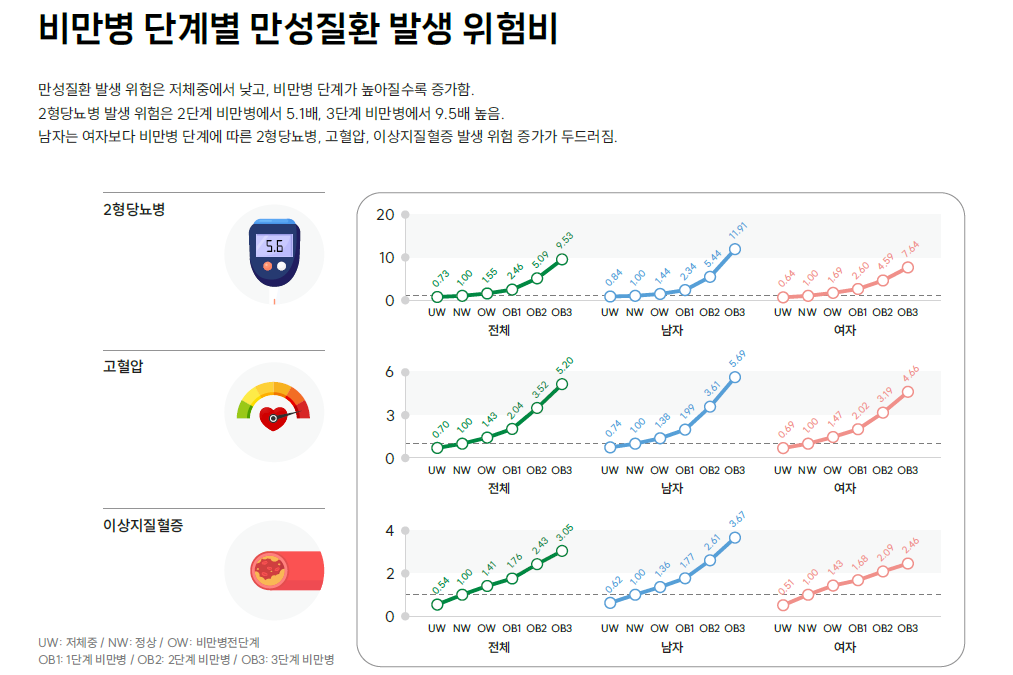

대한비만학회가 발표한 '비만병 팩트시트 2024'에 의하면, 비만병 단계가 높아질수록 2형 당뇨병(이하 당뇨병), 고혈압, 이상지질혈증 등 만성질환 위험이 커졌다.

뿐만 아니라 대장암, 간암, 췌장암, 담낭 및 기타 담도암, 신장암도 비만도에 따라 유의한 증가 양상을 보였다. 이 같은 조사 결과는 비만병이 여러 질병과 밀접한 관련이 있어 건강을 위협한다는 것을 시사한다.

이번 팩트시트는 2012~2022년 국민건강보험서비스(NHIS) 자료와 2013~2022년 국민건강영양조사(KNHANES) 자료를 활용해 작성됐다. 최근 10년간 비만병 및 복부비만 유병률 추이와 비만병의 단계적 유병률 변화뿐만 아니라, 비만병의 단계별 사망 및 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증 등 동반질환 발생 위험비를 포함한 심뇌혈관질환과 10대 암 발생 위험비를 제시했다.

또 처음으로 생체전기저항측정법을 이용한 체지방 및 체지방률 결과와 최근 10년간 대사증후군 유병률 변화를 담았다.

비만병 단계별 정의는 대한비만학회 2022년 비만 진료지침 권고에 따라 △저체중(체질량지수(BMI) 18.5kg/㎡ 미만) △정상(18.5~22.9kg/㎡) △비만병전단계(과체중)(23~24.9kg/㎡) △1단계 비만병(25~29.9kg/㎡) △2단계 비만병(30~34.9kg/㎡) △3단계 비만병(35kg/㎡ 이상) 등으로 했다.

이번 팩트시트는 5~7일 콘래드 서울에서 열린 대한비만학회 국제학술대회(ICOMES 2024)에서 배포됐다.

비만병 단계-사망은 'U자형 곡선' 나타나

분석 결과, 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증 등 만성질환 발생 위험이 저체중에서 낮고 비만병 단계가 높아질수록 우상향 양상을 보였다.

당뇨병 발생 위험은 2단계 비만병 5.1배, 3단계 비만병 9.5배, 고혈압은 각 3.52배와 5.2배, 이상지질혈증은 각 2.43배와 3.05배 높았다. 남성이 여성보다 비만병 단계에 따른 만성질환 발생 위험 증가가 컸다.

모든 연령대에서 비만병 단계가 높아질수록, 만성질환 발생 위험이 증가했으나, 특히 20·30대에서 2단계 이상 비만병일 경우 급격하게 증가했다.

아울러 성별과 관계없이 비만병 단계가 높을수록 심뇌혈관질환 발생 위험도 증가했다. 심뇌혈관질환 발생 위험은 정상체중 대비 3단계 비만병에서 1.9배 높았다.

비만병 단계에 따른 심뇌혈관질환 발생 위험 증가는 연령이 높아질수록 약화됐다. 심근경색 발생 위험 증가는 20~40대가 두드러졌고 80대 이상에서는 관찰되지 않았다. 허혈성 뇌졸중 발생 위험 증가는 20~30대가 컸고, 80대 이상에서 나타나지 않았다.

대장암, 간암, 췌장암, 담낭 및 기타 담도암, 신장암 발생 위험도 비만도가 심할수록 유의한 증가 양상을 보였다. 이 같은 결과는 성별과 관계없이 관찰됐다.

구체적으로 정상체중에 비해 3단계 비만병인 경우 모든 암 발생 위험이 1.31배 높았다. 암종에 따라서는 △갑상선암 1.8배 △대장암 1.3배 △간암 2.2배 △췌장암 1.2배 △담낭 및 기타 담도암 1.5배 △신장암 3.0배 등 위험이 증가했다. 2단계 비만병인 경우에도 △유방암 1.1배 △전립선암 1.2배 등 위험이 증가했다. 다만, 폐암은 다른 암종과 반대로 비만병전단계 및 비만병에서 발생 위험이 낮았다.

비만병 단계가 높아질수록 모든 암 발생 위험 증가는 20~50대에서 두드러졌다. 갑상선암 발생 위험 증가는 30~60대에서 비만병 단계에 따라 크게 나타났다. 위암은 비만병 단계에 따른 발생 위험 증가가 뚜렷하지 않았다.

모든 사망, 암 사망, 순환계통 사망 등은 비만병 단계와 U자형 곡선을 보였다.

모든 사망 위험은 정상 체중 대비 비만병전단계 및 1단계 비만병에서 0.7배 낮았지만 저체중 및 3단계 비만병에서 각각 2.0배, 1.6배 높았다. 암 사망과 순환계통 사망 위험도 3단계 비만병인 경우 정상체중에 비해 각각 1.5배, 2.4배 높았다. 특히 남성이 여성보다 3단계 비만병에 따른 사망 위험이 뚜렷하게 관찰됐다.

최근 10년 비만병 유병률 늘다가 2022년 증가세 멈춰

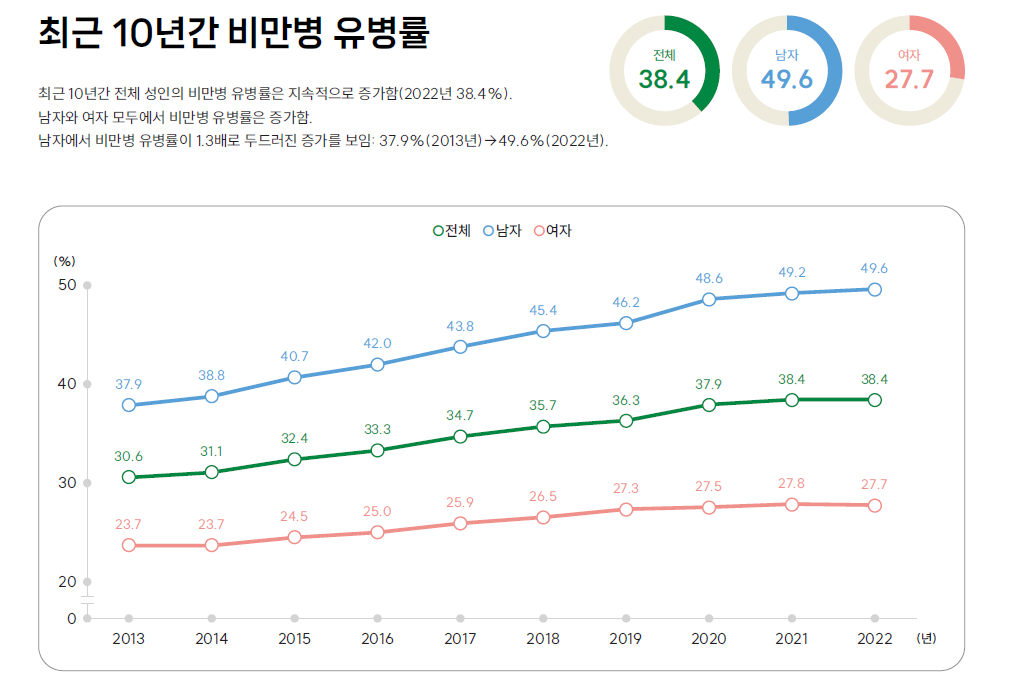

2013~2022년 비만병과 복부비만 유병률은 지속적으로 증가하다 2022년에 증가세가 멈췄다. 2022년 비만병 유병률은 38.4%로 전년도와 동일했다. 2022년 복부비만 유병률은 24.5%로 조사됐다.

성별에 따른 비만병과 복부비만 유병률은 남성에서 늘고 여성에서 감소하는 양상을 보였다.

비만병 유병률은 남성 49.6%, 여성 27.7%, 복부비만은 남성 31.3%, 여성 18.0%로 조사됐다. 전체 여성에서는 비만병 유병률이 약간 감소하는 경향을 보였는데, 이는 젊은 여성의 저체중 비율이 높아졌기 때문으로 분석됐다.

최근 10년간 연령에 따른 비만병 및 복부비만 유병률은 모든 연령대에서 증가세를 보였다. 특히 비만병 유병률은 20대와 80대 이상에서 2013년 대비 2022년에 1.4배, 복부비만은 20대와 40대에서 각각 1.4배와 1.5배로 크게 증가했다.

비만병 단계별 유병률은 2단계 이상 비만에서 급격한 증가세가 관찰됐다. 2013년 대비 2022년 2단계 비만병 유병률은 1.6배, 3단계 비만병은 2.6배 늘었다. 남성은 2단계와 3단계 비만병 유병률이 각각 1.8배와 3.2배 증가했다.

2022년 기준 전체 성인의 비만병 유병률은 35~39세에서 44.3%로 가장 높았다. 해당 기간 성별에 따른 2단계 비만병 유병률은 남성 35~39세(11.8%), 여성 35~39세(5.4%)와 75~79세(5.7%)에서, 3단계 비만병은 남성 20~24세(3.12%), 여성 30~34세(1.73%)에서 가장 높았다.

연령 높을수록 체지방률 증가세·제지방률 감소세

성인 평균 체지방률은 28.9%로 조사됐다. 성별에 따른 평균 체지방률은 남성 24.8%, 여성 32.9%였고, 연령이 높을수록 체지방률 증가세가 나타났으나 제지방률은 감소세를 보였다.

체지방률이 남성 25% 이상, 여성 35% 이상인 경우로 정의한 비만병 유병률은 남성 46.1%, 여성 37.1%로 조사됐다. 연령이 증가할수록 비만병 유병률이 높아져, 20~39세 36.4%, 40~64세 39.9%, 65세 이상 52.8%로 확인됐다.

최근 10년간 대사증후군 유병률도 증가세가 나타났다. 대사증후군 유병률은 2013년 23.3%에서 2022년 28.6%로 1.2배 증가했으며, 남성에서 각 26.6%와 36.8%로 1.4배 늘었다.

모든 연령대에서 최근 10년간 대사증후군 유병률이 증가세를 보였다. 특히 전체 성인과 남성에서 2013~2015년에 비해 2022년 20대 1.3배, 30대 1.4배로 크게 증가했다.

최근 10년간 65세 이상 노인의 대사증후군 유병률은 2013년 53.0%에서 2022년 62.0%로 1.2배 늘었고, 남성이 1.3배 증가해 여성(1.1배)보다 증가세가 두드러졌다.

- 국내 비만 진료지침에 '위고비' 추가…건강기능식품은 비권고

- '비만'은 개인 문제가 아닌 '질병', 사회적 낙인 끝내야

- 소아 비만이 성인 비만보다 위험한 이유는?

- '비만기본법' 제정 제안됐지만 정부는 '냉담'

- 2형 당뇨병 환자 절반 이상, 혈당·체중 관리 어려워해

- 대한비만학회 "비만 진단기준 상향은 추세 역행하는 제안"

- 대한비만학회 "비만 예방·관리 법률안 발의 환영"

- [송년특집] 국내 학계 '팩트시트' 쏟아내며 질환 관리 돋보기 점검-①

- 노인이 젊은 성인보다 심근경색 12배·허혈성 뇌졸중 33배↑

- 비만약, 체중 감량 끝 아냐…근육 등 '제지방' 평가 중요