"임상에서 주의 필요" vs. "한계점 많은 연구 결과"

심바·로바스타틴 + 다비가트란, 주요 출혈 위험 ↑

논란의 중심에 선 주인공은 캐나다 온타리오에 거주 중인 66세 이상 환자들의 진료기록을 분석한 연구다. 환자들은 2012년 5월부터 2014년 5월 사이에 다비가트란 에텍실레이트를 처방받았다.

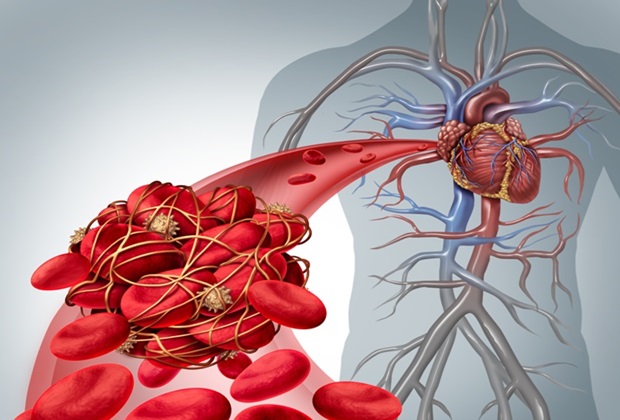

여기서 다비가트란 에텍실레이트는 신규 경구용 항응고제(NOAC) 중 하나로, 장내 P-글리코프로틴(P-glycoprotein)에 의해 흡수가 억제되고 카복시에스터라제(caboxylesterase)에 의해 활성화 형태로전환되는 전구약물(prodrug)이다. 네 가지 NOAC 중 유일하게 체내 대사과정을 거쳐야 효과가 나타난다.

연구팀은 두 가지 평가변수를 설정해 연구를 시행했다. 첫 번째 연구는 뇌졸중 또는 TIA로 입원하거나 응급실을 방문한 경우를 분석했다. 환자들은 해당 항응고제를 투약하기 두 달 전 로바스타틴, 심바스타틴, 아토르바스타틴, 프라바스타틴, 플루바스타틴, 로수바스타틴 중 하나를 복용하고 있었다.

두 번째 연구에서는 주요 출혈이 있었던 환자를 분석했다. 특히 두 달 전에 단일 스타틴을 복용했고 다비가트란 에텍실레이트 병용으로 주요 출혈이 나타나 입원 또는 응급실에 방문한 사례를 주목했다.

첫 번째 연구 분석 결과, 심바·로바스타틴 복용군은 다른 스타틴 복용군과 비교해 뇌졸중 또는 TIA 위험이 33% 높았지만 통계적인 유의성을 확보하지 못했다(95% CI 0.88-2.01). 그중 뇌졸중 위험이 44% 높았지만 이 역시 의미 있는 수치가 아니었다(95% CI 0.87-2.39).

문제는 두 번째 연구 결과다. 심바·로바스타틴 복용군에서 주요 출혈 위험이 다른 스타틴 대비 46% 높았던 것. 뿐만 아니라 통계적 유의성도 입증했다(95% CI 1.17-1.82). 세부적으로 보면, 심바스타틴 복용군에서 위험이 44% 높았고(95% CI 1.14-1.81), 로바스타틴 복용군은 통계적으로 의미 있지 않았지만 90% 높았다(95% CI 0.78-4.61).

연구를 주도한 캐나다 토론토대학 성 미카엘 병원 Tony Antoniou 교수는 "주요 출혈 위험을 고려해, 임상에서는 심바·로바스타틴 복용군에게 다비가트란 에텍실레이트 처방을 심사숙고해야 한다"고 강조했다.

심바·로바스타틴, 다비가트란 활성 메커니즘 억제

그렇다면 이러한 위험이 발생한 이유는 무엇일까. 연구팀은 다비가트란 에텍실레이트와 심바·로바스타틴 간 메커니즘을 근거로 제시했다.

다른 스타틴과 달리 심바·로바스타틴은 P-글리코프로틴과 카복시에스터라제 활성을 강력하게 억제한다. 그런데 전구약물인 다비가트란 에텍실레이트는 활성 대사물로 전환되는 과정에서 카복시에스터라제가 필요하다. 즉 두 스타틴이 카복시에스터라제 활성을 억제해 해당 전구약물이 활성 대사물로 전환되는 과정을 막는다.

이러한 메커니즘은 2010년에 발표된 생체 외(in vitro) 연구에서 확인됐다. 연구 결과에서는 락톤(lactone) 형태인 심바·로바스타틴이 카복시에스터라제 활성을 억제해 전구약물의 효능을 약화시킴을 입증했다(Drug Metab Dispos. 2010;38(12):2173-2178.).

아울러 다비가트란 에텍실레이트는 장에서 100% 흡수되지 않고 P-글리코프로틴에 의해 다시 장으로 유출된다. 하지만 P-글리코프로틴이 억제되면 약물이 체내에 계속 남게 돼 출혈 위험이 높아진다.

이렇게 두 스타틴과 다비가트란 에텍실레이트의 메커니즘에 대해서는 근거가 쌓인 상황. 하지만 다른 스타틴이 해당 항응고제와 상호작용이 있는지에 대해서는 아토르바스타틴을 제외하고 입증된 바 없다.

건강한 참가자들을 대상으로 무작위 오픈라벨로 진행된 연구에서 아토르바스타틴과 다비가트란 에텍실레이트는 서로 약동학적 또는 약력학적으로 영향을 주지 않았다(Am J Cardiovasc Drugs. 2009;9(1):59-68.).

심바·로바스타틴 복용군 규모, 주요 출혈 정의 등 한계점으로 지적

이번 결과는 출혈 위험에 대해 유의미한 연관성을 확보했고, 메커니즘을 근거로 연구 의미에 힘을 실었다. 하지만 한편으로는 연구에 여러 한계점이 있기 때문에 향후 연구를 지켜봐야 한다는 지적이 나온다.

미국 애틀랜타 Piedmont Heart Institute의 Thomas Deering 교수는 한 외신(medscape)과의 인터뷰를 통해 "메커니즘을 보면 타당한 결과다"며 "하지만 여러 한계점이 있으므로 결정적인 데이터라고 할 수 없다"고 강조했다.

한양의대 박진규 교수(한양대병원 심장내과)는 "연구에서 심바·로바스타틴 복용군이 10%밖에 되지 않아 비교할 수 있는 규모가 작다"며 "이들은 1세대 스타틴 약물로, 최근에는 새롭게 개발된 아토르바스타틴 또는 로수바스타틴 등을 처방하는 추세다"고 지적했다.

연구 디자인을 보면, 첫 번째 연구의 환자들이 복용한 스타틴은 △아토르바스타틴(49.7%) △로수바스타틴(37.4%) △심바스타틴(8.9%) △프라바스타틴(3.1%) △로바스타틴(0.6%) △플루바스타틴(0.3%) 순이었다. 두 번째 연구 역시 심바스타틴 9.0% 로바스타틴 0.5%로, 두 연구 모두 심바·로바스타틴 복용군이 10%에도 미치지 못했다.

이와 함께 응급실에 방문한 환자에서 나타난 출혈 사건이 주요 출혈인지도 확실하지 않다는 점도 한계점으로 꼽혔다. 박 교수는 "이번 연구는 진료기록만을 분석했는데, 응급실 방문 기록만으로 출혈 사건이 주요 출혈인지를 정확하게 알 수 없다"고 지적했다.

네덜란드 그로닝겐 대학 의료센터 Isabelle Van Gelder 교수도 외신과의 인터뷰에서 "응급실 방문 기록상의 출혈 사건이 주요 출혈을 의미하진 않는다"며 "입원 또는 응급실에서 발생한 주요 출혈 정의를 명확히 해야 한다"고 피력했다.

아울러 고령 환자만을 분석한 점도 언급됐다. 박 교수는 "젊은 환자들은 고령보다 출혈 위험이 상대적으로 낮다"며 "두 스타틴과 다비가트란 에텍실레이트의 메커니즘이 의미 있더라도, 연령 범위를 넓혀서 분석한다면 출혈 위험이 유의미하게 낮을 것"으로 예측했다.

"처방 시 다비가트란 보단 스타틴 바꿀 것"

연구에 대해 박 교수는 "다비가트란 에텍실레이트의 약물 메커니즘을 다시 생각해 볼 수 있는 연구라는 점에서 의미 있다"면서 "문제를 처음 제기한 연구이기에, 향후 발표되는 연구들을 더 지켜봐야 한다"이라는 입장을 내비쳤다.

임상에 미치는 영향에 대해 그는 "심바·로바스타틴 복용군에게 다비가트란 에텍실레이트를 처방할 때 출혈 위험 때문에 조금 더 주의하게 될 것"이라며 "하지만 항응고제를 바꾸기보단 스타틴 종류를 바꿀 것이다"고 전망했다.

이어 그는 "다비가트란 에텍실레이트은 P-글리코프로틴 억제 작용 때문에 생체 대사율이 높지 않지만, 아픽사반, 에독사반, 리바록사반은 생체 대사율이 높다. 때문에 세 NOAC은 스타틴과 병용해도 문제가 없다고 본다"며 "향후 다비가트란 에텍실레이트와 다른 스타틴을 병용했을 때 안전한지에 대한 연구가 진행돼야 한다"고 제언했다.