"뇌영상-유전자 연계 연구 통해 바이오마커 찾아야"

양극성장애 관련 연구도 점차 확대

우울증, 조현병 외에도 양극성장애 조기 진단율을 높이기 위한 뇌영상 연구도 점차 확대되고 있다.

2012년 영국 킹스컬리지런던 Janaina Mourao-Miranda 교수팀은 10대 청소년 32명을 대상으로 fMRI 등을 이용해 진단의 정확성 및 유용성을 알아봤다.

그 결과 현재 양극성 장애 발병 위험이 높은 청소년부터, 향후 양극성 장애 발병 위험이 상승해 치료가 필요한 청소년까지 분류했다. 정확도는 75%였다. 또 양극성 장애 부모를 둔 청소년과 정상 부모를 둔 청소년도 추가로 구분했다(Plos one, February 15, 2012).

이 밖에 2007년부터 2010년 사이에 이뤄진 연구에서도 뇌영상기술을 기반으로 강박 장애, 자폐스펙트럼장애, 물질남용 등의 질환 진단이 가능함을 시사한 근거들이 보고됐다(Soriano-Mas C et al. (2007) Neuroimage 35(3)/ Ecker C et al. (2010) J Neurosci 30(32)).

"뇌영상-유전자 연계 연구 통해 바이오마커 찾아야"

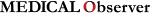

지금까지 다양한 뇌영상기술을 이용한 정신질환 평가 현주소를 통해 뇌영상기술이 임상적 진단 및 치료에 기여할 수 있을지 알아봤다.

현 단계에서 드는 의문은 과연 언제쯤 환자의 병력청취와 임상 증상 평가를 벗어나 영상을 필두로 한 진단이 가능한가에 있다.

이 같은 물음에 연세의대 김재진 교수(세브란스병원 정신건강의학과)는 "현재로써는 뇌영상기술 유용성이 연구 목적에 한정돼 있고, 임상적 가치도 제한적이라서 뇌영상기술을 이용한 진단이 수년 내 가능할 것이라고 단언할 수 없다"고 답했다.

이유는 정신건강질환 진단을 위한 바이오마커가 여전히 불명확하기 때문이다.

김 교수는 "정신건강질환 원인을 밝히는 데 있어 생물학적으로 이상이 있다는 근거는 거의 확실하다. 다만 일관된 진단적 표지자, 즉 바이오마커가 명확하지 않아 진단에 활용하는 데 어려움이 있다"면서 "이러한 점에서 뇌영상-유전자를 연계한 연구를 진행해 진단적 표지자를 찾는 방법을 적극적으로 고려해야 한다"고 조언했다(Korean Journal of Biological Psychiatry Vol. 18, No. 1, February 2011).

여기에 더해 가톨릭의대 정용안 교수(인천성모병원 영상의학과)는 뇌영상기술을 활용한 진단을 보다 앞당길 수 있는 몇 가지 방법을 제시했다(뇌질환 영상진단 시스템 기술, 14.09-24).

정 교수는 "비록 뇌영상에 기반을 둔 진단이 주로 전문가 판독에 의존하고 있지만, 향후 패턴 인식 기술 등을 통해 정량화된 진단이 가능해질 것"이라며 "특정 질환에 직접적인 영향을 받는 뇌 영역을 평가하기 위한 맞춤형 영상 방법론을 선택해 진단의 효율성을 높이는 방법과 더 나아가 뇌영상 데이터를 임상 데이터 유전자 정보와 조합·분석해 진단의 정확도를 높이는 방법 역시 적용할 필요가 있다"고 말했다.

단 이를 위해서는 대규모 다기관 연구를 통해 진단의 정확성과 유용성 검증 연구가 반드시 이뤄져야 한다고 전문가들은 강조했다.