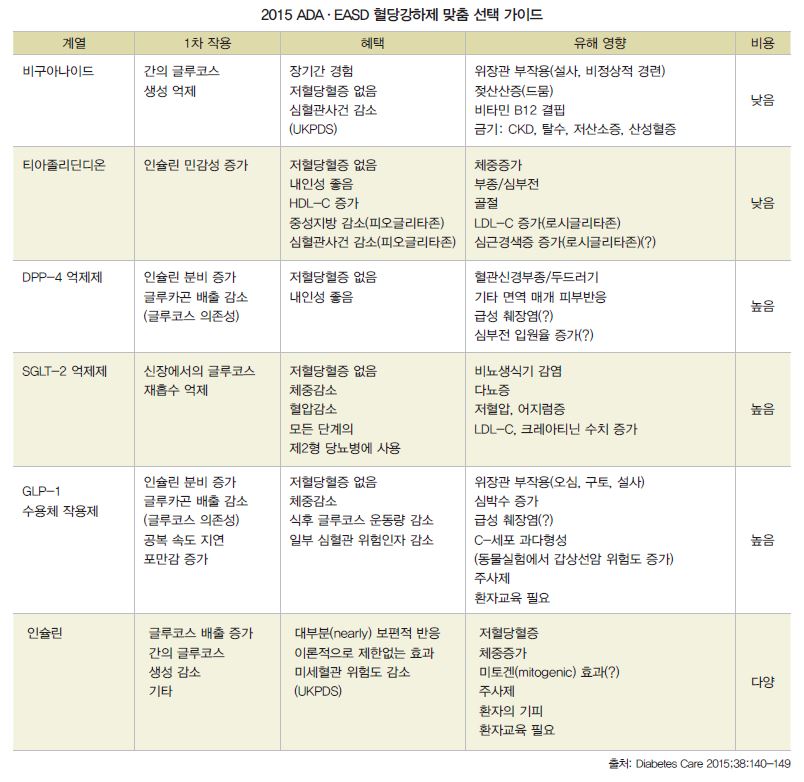

혈당 외 체중·혈압·지질 등에도 역할

당뇨병 환자의 대부분이 심혈관 합병증으로 사망한다. 여기에 다중 심혈관 위험인자를 동반하는 당뇨병 환자에서 혈당조절만으로는 대혈관합병증, 즉 심혈관사건을 막기가 쉽지 않다는 지적이다. 따라서 심혈관질환 고위험의 당뇨병 환자에서 혈압, 지질, 체중 등에 대한 포괄적이고 종합적 관리가 요구돼 왔다.

혈당 외에 체중·혈압·지질·내피세포기능·염증 개선 등 다면발현효과를 나타내는 전천후 멀티플레이어 항당뇨병제에 대한 요구 또한 커지고 있다. 특히 최근 등장한 신규 계열의 혈당강하제들이 이러한 다면발현효과를 전면에 내세우며 심혈관 혜택(보호효과) 가능성을 내비치고 있어 주목된다.

혈당조절 이외에 메트포르민은 체중과 지질, 티아졸리딘디온계는 혈압·지질, 인크레틴 기반요법은 체중과 지질, SGLT-2 억제제는 혈압·체중·지질 측면에서 잠재적인 부가혜택을 보고해 왔다. 인슐린 역시 지질개선을 통해 동맥경화증 진행을 억제하는 결과를 보고한 바 있다.

메트포르민

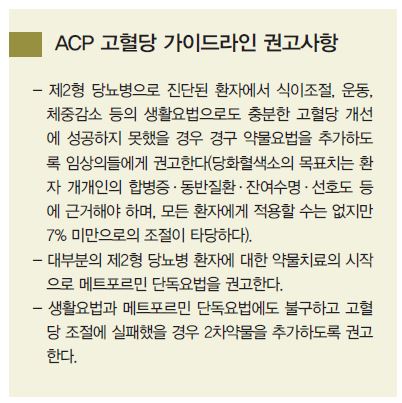

메트포르민은 현재 미국, 유럽과 한국을 비롯한 국내외 가이드라인에서 제2형 당뇨병 환자 치료의 1차선택으로 이름을 올리고 있다. 메트포르민의 심혈관 보호효과, 즉 혈당 이외의 부가적 혜택에 대해서는 미국내과학회(ACP)의 ‘고혈당 가이드라인(Annals of Internal Medicine 2012;1562:218-231)’이 교과서적인 답변을 제시하고 있다. 혈당에 이어 체중·지질 등에 있어서도 메트포르민의 효과가 두각을 나타낸다는 것인데, ACP는 이를 설명하기 위해 다수의 경구 혈당강하제 연구에 대한 종합분석을 직접 실시했다.

가이드라인은 “당화혈색소(A1C) 조절에 있어서는 대부분의 약물이 평균 1%의 감소를 나타내며 비슷한 효과를 보인다”고 언급하면서도 “3개 연구에 대한 종합분석에서는 메트포르민이 DPP-4 억제제와 비교해 A1C를 평균 0.37% 정도 더 감소시킨다” 고 부연했다.

체중조절과 관련해서는 총 79개의 1 대 1 비교 무작위·대조군 임상연구(RCT)에 대한 종합분석 결과를 통해 부가혜택을 설명했다. 종합분석에서 메트포르민 단독요법은 티아졸리딘디온계와 비교해 체중을 평균 2.6kg, 설포닐우레아 대비 2.7kg, DPP-4 억제제에 비해서는 1.4kg 더 감소시키는 것으로 나타났다.

총 74개의 RCT에 대한 종합분석에서는 메트포르민 단독요법이 티아졸리딘디온계 피오글리타존과 비교해 LDL 콜레스테롤을 평균 14.21mg/dL, 로시글리타존에 비해서는 12.76mg/dL만큼 더 감소시키는 것으로 조사됐다. 설포닐우레아(메트포르민과의 평균차이 -10.1mg/dL) 및 DPP-4 억제제(-5.9mg/dL)와의 비교에서도 상대적으로 우수한 LDL 콜레스테롤 감소혜택을 나타냈다.

피오글리타존

티아졸리딘디온계 경구 혈당강하제인 피오글리타존은 인슐린 감수성을 개선하는 기전으로 심혈관질환 예방에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 약물로 잘 알려져 있다. 심혈관질환 관련 임상혜택을 보고한 사례는 PROactive(Lancet 2005;366:1279-1289) 연구가 대표적이다.

대혈관질환 병력의 제2형 당뇨병 환자(5238명)들을 대상으로 RCT를 진행한 결과, 피오글리타존은 체중증가를 제외하고 혈압(3mmHg ↓), 중성지방(13.3% ↓), HDL 콜레스테롤(8.9%↑) 등 심혈관 위험인자를 개선했다. 특히 고혈압·고중성지방혈증·저HDL 콜레스테롤혈증이 대사증후군을 구성하는 주요 인자라는 점을 고려할 때, 이 같은 결과는 상당히 중요한 의미를 갖는다.

최종적으로 피오글리타존군에서는 위약군에 비해 사망률·심근경색증·뇌졸중 복합빈도가 16% 유의하게 감소했다(hazard ratio 0.84, P=0.027). 특히 뇌졸중 병력 또는 비병력 제2형 당뇨병 환자들을 분석한 PROactive 사후연구(JAMA 2007;38:865-873)에서는 피오글리타존군의 뇌졸중이 47%까지 감소한 것으로 보고됐다(hazard ratio 0.53, P=0.0085).

또 다른 임상연구인 CHICAGO(JAMA 2006;296:2572-2581), PERISCOPE(JAMA 2008;299:1561-1573)에서는 피오글리타존이 글리메피리드와 비교해 경동맥내막중막두께(CIMT)를 유의하게 감소시키고, 관상동맥 죽상경화증의 진행을 유의하게 억제했다. 올해 발표된 미국당뇨병학회(ADA)의 고혈당 관리 가이드라인에서 피오글리타존은 중성지방(TG)을 낮추는 동시에 심혈관사건 위험감소의 잠재적 혜택이 있는 약물로 언급되고 있다.

인크레틴 요법

Nature Reviews Cardiology 2013;10:73-84에 게재된 ‘글립틴 계열의 심혈관 혜택’에 관한 보고서에 따르면, DPP-4 억제제는 혈당 이외에도 여러 가지 심혈관 위험인자의 개선에 기여한다. 체중에 무영향 또는 감소, 혈압강하, 식후 지방혈증 개선, 염증마커 개선, 산화스트레스 감소, 내피세포기능 개선 등이 이에 해당한다. 또 DPP-4 억제제의 2·3상 임상시험에 대한 사후분석에서 잠재적인 심혈관 보호효과가 발휘돼 주요 심혈관사건 위험을 낮추는 경향이 보고됐다.

DPP-4 억제제는 지질조절과 관련해서도 치료 환자의 총콜레스테롤을 감소시키는 것으로 보고돼 왔으나, 각 연구마다 결과가 일관되지는 않다. 이탈리아 카레기병원의 Matteo Monami 교수팀은 이를 좀 더 명확히 규명하기 위해 DPP-4 억제제의 지질조절 효과를 볼 수 있었던 RCT를 한데 모아 메타분석을 실시했다. DPP-4 억제제 계열 전체와 계열 내 각 약제의 총콜레스테롤 감소 정도를 비교·평가하기 위함이었다.

총 17개의 연구들을 종합분석한 결과, 기저시점과 종료시점 수치의 평균차이가 대조군(위약, 여타 약물)에 비해 DPP-4 억제제 치료군에서 유의하게 높았다. 전반적으로는 DPP-4 억제제의 총콜레스테롤 감소효과가 위약과 피오글리타존에 비해 통계적으로 유의하게 우수했다.

특히 DPP-4 억제제 계열 내에서 약제에 따라 총콜레스테롤 감소효과 유무와 정도가 차이를 보였다.

같은 인크레틴 기반 요법인 GLP-1 수용체 작용제도 탁월한 체중감소 효과에 더해 혈압, 지질 등에서 효과를 보이며 부가적 혜택을 제공하고 있다. GLP-1 수용체 작용제의 부가적 혜택 가운데 가장 눈에 띄는 강점은 체중조절 효과다. 일련의 연구에서 3~4kg의 체중감소가 관찰된다. 리라글루타이드는 이러한 다면발현효과를 응용해 비만치료제로 개발돼 승인을 받은 바 있다. 혈압도 통계적으로 유의미한 개선효과를 보이며, TG 개선효과가 뚜렷하게 나타나고 있다. ADA 가이드라인 역시 GLP-1 수용체 작용제에서 일부 심혈관 위험인자에 대한 개선혜택을 인정하고 있다.

SGLT-2 억제제

가장 최근에 새로운 경구 혈당강하제 계열로 이름을 올린 SGLT-2 억제제는 체중, 혈압, 지질 등 혈당 이외의 심혈관 위험인자 개선혜택으로 주목받고 있는 약물이다. SGLT-2 억제제는 신세뇨관에서 포도당이 재흡수돼 혈류로 들어가는 것을 막아 소변으로 배출되도록 하는 기전이다. 이 과정에서 칼로리 손실 및 삼투압 이뇨 작용 등이 동반되는데, 이러한 기전에 의해 혈당뿐만 아니라 체중과 혈압의 조절이 가능해진다.

가톨릭의대 권혁상 교수(여의도성모병원 내분비내과)의 설명에 따르면, 다파글리플로진의 경우 최근 4년간의 장기간 치료결과가 발표됐는데 글리피지드와 비교해 체중과 수축기혈압이 각각 4.38kg과 3.67mmHg 더 감소했고 이는 4년까지 그대로 유지됐다. 일본인 대상 2상 임상연구에서는 HDL 콜레스테롤과 중성지방 개선까지 보고됐다.

엠파글리플로진 역시 여타 혈당강하제와 비교해 혈당은 물론 체중(최대 2.48kg ↓)과 수축기혈압(최대 3.9mmHg ↓) 모두를 유의하게 감소시켰다. 카나글리플로진 또한 일련의 임상연구에서 혈당에 이어 체중(4.4% ↓)과 수축기혈압(3.9mmHg ↓)을 유의하게 낮췄다. 일본에서 개발된 이프라글리플로진은 동양인을 대상으로 한 임상연구에서 체중(3.52kg ↓)과 허리둘레(1.35cm ↓), 혈압(3.1/1.1mmHg ↓) 모두 위약 대비 유의하게 감소시켰다. 이프라글리플로진은 최근의 임상연구를 통해 당뇨병 혈관합병증의 또 다른 위험인자 또는 표지자로 인식되고 있는 혈당 변동성을 개선하는 것으로 보고됐다.

인슐린

심혈관사건 위험이 높은 이상혈당증 환자에서 인슐린 요법의 안전한 효과를 입증한 ORIGIN 연구에 대한 하위분석에서는 동맥경화 진행억제의 가능성이 제시됐다. ORIGIN(NEJM 2012;367:319-328) 연구는 기저 인슐린 요법인 인슐린글라진을 통해 장기적으로 심혈관사건이나 암 위험을 높이지 않는 상태에서 혈당조절과 함께 신규 당뇨병 발생을 예방 또는 지연시킬 수 있는 것으로 앞서 보고됐다. 인슐린글라진은 여기서 더 나아가 하위분석 연구인 ORIGIN-GRACE(Diabetes Care 2013;36:2466-2474)를 통해 허혈성 뇌졸중의 마커인 경동맥내막중막두께(CIMT)의 진행을 일부 억제하는 것으로 나타나, 동맥경화 개선이라는 추가혜택의 가능성을 내비쳤다.

ORIGIN-GRACE 연구의 1차 종료점은 총 경동맥(common carotid), 분지 경동맥(bifurcation), 내 경동맥(internal carotid artery) 등 총 12개 부위의 연간 경동맥 변화를 평가했다. 2차 종료점으로는 총 경동맥 4개 부위와 총 경동맥 및 분지 경동맥 8개 부위의 연간 경동맥 변화에 대한 평가가 이뤄졌다.

우선 인슐린글라진 치료는 표준요법과 비교해 공복 혈장혈당과 당화혈색소(A1C)뿐만 아니라 중성지방까지 유의하게 더 낮췄다. 공복혈당과 A1C는 치료 1년 시점부터(P<0.001), 중성지방은 치료 2년 시점부터 분석한 결과 일관되게 표준요법군과 유의한 차이를 보였다(2년 시점 P=0.003, 6년 시점 P<0.001). 인슐린 글라진의 중성지방 조절효과는 동맥경화 진행억제라는 추가혜택을 설명할 수 있는 연결고리가 될 수 있을 것으로 보인다.

1차 종료점(12개 부위 경동맥) 연간 변화는 인슐린 글라진군이 0.0234 ± 0.0015로 표준요법군의 0.0264 ± 0.0015에 비해 -0.0030 ± 0.0021 정도의 진행억제 효과를 보였으나 통계적으로 유의미한 차이는 아니었다(P=0.145). 인슐린글라진이 적어도 동맥경화 진행에 중립적 효과(neutral effects)를 나타낸다는 것으로 해석할 수 있다. 2차 종료점이었던 총 경동맥 4개 부위에 대한 평가에서는 인슐린글라진군의 연간 변화가 0.0126 ± 0.0012로 표준요법군의 0.0158 ± 0.0012와 비교해 -0.0033 ± 0.0017의 차이를 나타내면서 유의한 진행억제 효과를 보고했다(P=0.049).

총 경동맥과 분지 경동맥 8개 부위에 대한 평가 역시 0.0209 ± 0.0015 대 0.0254 ± 0.0015로 -0.0045 ± 0.0021의 차이를 보이면서 유의한 효과로 귀결됐다(P=0.032). 일부 경동맥 부위에서 유의한 동맥경화 진행억제 또는 지연 효과가 확인된 것이다.