2025년 1월 급여의약품 수 2020년 대비 약 15% 감소, 등재품목 급감

2020년 약가제도 개편이 주 원인, 제네릭 의존 중소제약사 시장 퇴출

[메디칼업저버 김지예 기자] 최근 5년간 건강보험 급여의약품 수가 약 15% 감소하며, 제네릭 중심의 중소제약사가 시장에서 정리되는 이른바 '산업 구조조정' 흐름이 본격화되고 있다. 2020년 약가제도 개편과 제네릭 공동개발 규제 강화가 직접적인 원인으로 지목된다.

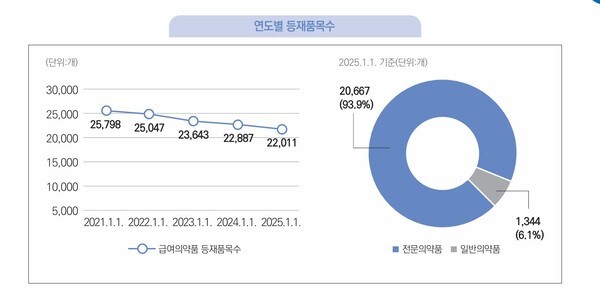

건강보험심사평가원에 따르면, 2025년 1월 1일 기준 건강보험 급여의약품 수는 2만 2011개로 집계됐다. 지난해 같은 날 기준 2만 2887개와 비교하면 876개 줄어든 수치다.

이는 비단 지난 한 해만의 일은 아니다. 2020년 1월 기준 급여의약품 수는 2만 5798개였으나 2021년 2만 5047개, 2022년 2만 3643개, 2023년 2만 2887개로 최근 5년간 급여의약품의 수는 꾸준히 줄고 있다.

급여의약품 감소는 등재품목 급감에서 비롯됐다. 등재품목은 2020년 3738개로 정점을 찍은 뒤 2021년 1040개, 2022년 906개, 2023년 1371개, 2024년 720개로 급락했다. 5년 만에 신규 등재품목이 80% 가까이 줄어든 것이다.

반면 급여 삭제품목 수는 매년 1500~2000개 수준을 유지했다. 결과적으로 2021년부터는 등재보다 삭제가 많아지면서 전체 급여의약품 수가 감소세로 전환됐다.

급여의약품 감소의 가장 큰 요인으로는 2020년 7월 시행된 약가제도 개편이 지목된다. 당시 개편은 △제네릭 제품의 생물학적동등성시험 직접 수행 △등록 원료의약품 사용이라는 두 가지 조건을 모두 충족해야만 기존 상한가(오리지널 대비 53.55%)를 유지하도록 했다.

아울러 '계단형 약가제도'가 도입됐다. 동일제제 제네릭이 20개 이상 등재될 경우, 이후 진입하는 품목은 기존 최저가의 85%만 가격을 받을 수 있다.

이는 당시 만연한 전 공정 위탁 제네릭의 가격 경쟁력 상실로 이어졌고, 그 결과 급여 허가 신청이 급감했다.

2021년 7월 시행된 개정 약사법도 시장 진입 문턱을 높였다는 평가다. 이른바 '1+3 규제'에 따라, 하나의 생물학적동등성 자료로 허가받을 수 있는 개량신약·제네릭을 원개발사 1개, 추가 3개로 제한했다.

과거에는 특정 제약사가 한 건의 생동성시험으로 제네릭 허가를 받은 뒤, 수십 개 위탁 제약사가 동일 자료로 허가를 받는 사례가 빈번했다. 그러나 공동개발 제네릭 허가 제한 이후 '무제한 복제'는 사실상 불가능해졌다.

심평원 관계자는 "2018년 고혈압 치료제 발사탄에 불순물 검출되는 사건을 계기로 제네릭에 대한 식품의약품안전처의 품질관리가 까다로워졌다"며 "제약사들이 규제 시행 전 대규모로 제네릭 허가를 확보하려고 하면서 일시적인 허가 폭증이 나타났고 이후 미생산 미청구로 삭제된 품목도 늘었다"고 설명했다.

제네릭 등재 규제, 중소제약사 산업 구조조정으로 이어져

심평원은 최근 2년간 보험급여 청구 실적이 없거나 3년간 생산·수입 실적이 없는 의약품은 급여목록에서 삭제한다. 2024년 11월 기준 생산·판매 실적이 없어 퇴출된 품목은 1000개에 달했다.

이 같은 흐름은 제약계의 산업 구조조정으로 이어지고 있다는 분석이다. 약가와 허가 규제 강화가 '규모의 경제'가 없는 제네릭 중심 중소제약사를 자연스럽게 정리하는 방향으로 작동하고 있기 때문이다.

제약계 관계자는 "규제 강화 직전 여러 제약사들이 무분별하게 제네릭을 허가받았지만, 실제 시장에서는 소화하지 못하고 철수한 사례가 속출했다"며 "제네릭의 수익성이 줄어들면서 제네릭에 의존하고 있던 중소제약사들이 업계를 떠나는 상황"이라고 말했다.

다만 이를 부정적으로 볼 수는 없다는 지적이다. 또 다른 제약 관계자는 "일본의 경우 정부 주도로 중소제약사의 인수합병을 추진해 기업들의 덩치를 키웠고, 이것이 결국 신약 개발 등에 유리한 고지를 점하게 했다"며 "국내 제약계에서도 자연스럽게 경쟁력 있는 대기업 위주로 편재되는 산업 집중화가 일어나고 있는 게 아닌가 생각한다"고 밝혔다.

이어 "다만, 중소기업 퇴출이 미치는 업계 충격이 과하지 않도록 제도적인 뒷받침은 필요하다"며 "지나친 대기업 과점화가 일어나지 않도록 정부가 유의하게 감독하고, 유망 중소제약사에는 힘을 실어주거나 역량을 키워주는 등의 투자를 할 필요도 있을 것"이라고 의견을 냈다.