대한골대사학회 23일 제16차 버츄얼 컨퍼런스 개최

국내 보험기준, 골흡수 억제제 사용 후 치료 실패시 골형성 촉진제 급여 인정

김범준 교수 "골강도·골밀도 신속 개선하려면 골형성 촉진제 먼저 투약해야"

[메디칼업저버 박선혜 기자] 골절 초고위험군은 골형성 촉진제를 먼저 사용할 수 있도록 급여기준을 개선해야 한다는 제언이 나왔다.

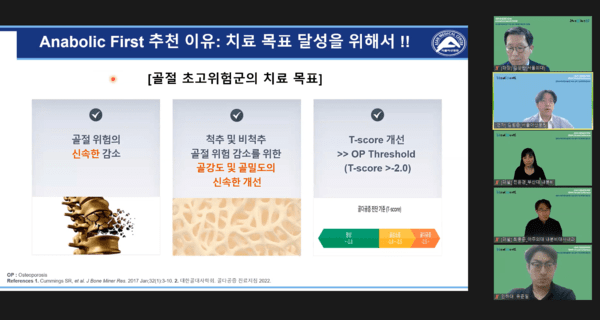

골절 초고위험군의 치료 목표는 골강도와 골밀도를 신속하게 개선하는 것으로, 이를 위해 국내외 가이드라인에서는 골형성 촉진제를 먼저 사용하도록 권고하고 있다.

하지만 국내에서는 골흡수 억제제를 먼저 사용한 이후 치료 실패 시 골형성 촉진제를 투약해야 급여 인정된다. 이러한 치료전략은 골절 초고위험군에게 효과적이지 않은 데다 사회적 비용 문제도 상당하다는 지적이다.

서울아산병원 김범준 교수(내분비내과, 대한골대사학회 학술이사)는 23일 열린 제16차 대한골대사학회 버츄얼 컨퍼런스에서 '골형성 촉진제의 올바른 사용(급여 기준 확대의 필요성)'을 주제로 발표했다.

국내외 가이드라인, 초고위험군에게 '골형성 촉진제' 우선 권고

골다공증 치료에 사용하는 약제는 골흡수 억제제인 비스포스포네이트와 선택적 에스트로겐 수용체 조절제(SERM), 골형성 촉진제인 테리파라타이드와 로모소주맙 등이 있다.

골다공증 치료는 환자의 골절 위험에 따라 달라진다. 골절이 임박한 초고위험군 치료에 대해 미국내분비학회(ENDO), 미국임상내분비학회(AACE), 대한골대사학회 가이드라인에서는 테리파라타이드나 로모소주맙 등 골형성 촉진제를 먼저 사용하도록 권고하고 있다.

골절 초고위험군에는 △T-score -3.0 이하 △다발성 골절 2개 이상 △최근 1년 내 골다공증성 골절 발생 등이 해당된다. 골절이 없는 골다공증 환자라면 골절 발생 위험이, 골절이 있는 환자라면 재골절 위험이 높은 경우가 초고위험군에 속한다.

주요 가이드라인에서 골형성 촉진제를 우선 제시하는 이유는 골절 초고위험군의 치료 목표가 골절 위험을 빠르게 감소시키면서 척추 및 비척추 골절 위험 감소를 위해 골강도 및 골밀도를 신속하게 개선해야 하기 때문이다.

이에 미국골대사학회(ASBMR)는 목표 지향적 치료를 강조하며, 최근 골절이 발생한 환자와 같이 골절 위험이 매우 높고 임박한 환자는 골절 위험을 빠르게 줄이는 데 초점을 맞춰 초기 치료제를 선택하도록 주문한다.

대한골대사학회도 골다공증 치료 목표를 합리적 기간(보통 3~5년 내)에 골밀도 T-score -2.0 목표에 도달해 허용가능한 수준으로 골절 위험을 감소시킬 가능성이 가장 큰 약제로 초기 치료를 시작하도록 권고한다. 특히 골밀도가 낮은 환자일수록 골형성 촉진제를 비롯한 강력한 약제를 초기부터 사용하도록 주문한다.

김범준 교수는 "골절 초고위험군의 골절 위험을 신속하게 감소시키기 위해서는 골강도와 골밀도를 빠르게 개선해야 하는데, 어떤 순서로 약제를 사용하느냐에 따라 효과가 달라진다"며 "골절 초고위험군은 골강도가 낮기 때문에 치료를 시작할 때 빠르게 뼈를 만드는 작업을 해야 한다. 이를 위해서는 골형성 촉진제를 먼저 투약해야 한다"고 설명했다.

국내 보험급여기준은 '소 잃고 외양간 고치는 격'

하지만 현재 국내 보험급여기준은 기존 골흡수 억제제 중 한 가지 이상에 효과가 없거나 사용할 수 없는 환자에게 골형성 촉진제를 투약하도록 제시한다. 효과가 없는 경우란 1년 이상 충분한 투여에도 불구하고 새로운 골절이 발생한 경우를 의미한다. 즉, 골흡수 억제제를 투약한 이후에 치료에 실패해야 골형성 촉진제 급여가 인정된다.

김 교수는 "골절 초고위험군은 골흡수를 억제하는 수동적 치료로 치료 목표에 도달할 수 없다"면서 "약제를 투약해야 하는 상황이라면 제대로 치료해서 골절을 막아야 하는데, 실패해야 골형성 촉진제 급여가 인정되니 사회적 비용 부담이 상당하다"고 지적했다.

지난해 ASBMR 연례학술대회에서 발표된 치료 비용을 간접적으로 비교한 연구 결과에 따르면, 폐경 후 여성 골절 환자는 비스포스포네이트 제제 알렌드론산→로모소주맙보단 로모소주맙→알렌드론산 순서로 투약했을 때 골절을 1인당 0.13개, 의료비를 약 400달러(한화 약 600만원) 줄일 수 있었다. 같은 약제를 사용할지라도 투약 순서에 따라 얻을 수 있는 골절 예방 및 사회적 비용 감소 효과가 달랐다.

김 교수는 "국내에서 골형성 촉진제 급여가 인정되지 않은 이유 중 하나가 가격이 상대적으로 비싸기 때문"이라며 "하지만 골절 초고위험군 환자가 골절이 발생해 개인이 겪게 될 건강 문제와 사회적 손실 비용을 생각하면, 골형성 촉진제를 먼저 사용했을 때 얻을 수 있는 혜택이 더 크다"고 강조했다.

이어 "지금의 보험급여기준은 '소 잃고 외양간 고치는 격'이다. 골절 초고위험군이 골형성 촉진제 효과를 제대로 볼 수 없는 구조"라며 "앞으로는 골절 초고위험군 혹은 골절이 발생한 지 1년 이내인 환자군의 골절을 어떻게 예방할지가 중요할 것이다. 뼈를 먼저 만들고 이를 다지는 방향으로 나아가야 골절을 줄이면서 노년 건강을 지키고 의료비를 줄일 수 있을 것"이라고 제언했다.