ABSORB JAPAN·CHINA 3년 결과, 시술 혈관 직경·DAPT 기간이 환자 예후에 관건

이어 중국 Fu Wai Hospital의 Runlin Gao 교수팀이 발표한 ABSORB CHINA 연구는 ABSORB JAPAN 연구 결과보다 긍정적이다.

3년간 명백한/가능한 스텐트 혈전증이 발생한 환자는 BVS 시술군에서 2명(0.8%)이었고, EES 시술군은 한 명도 없었다. 2~3년간 목표혈관 실패율은 BVS 시술군과 EES 시술군이 각각 1.3%와 0%였고, 3년째에는 5.5%와 4.7%를 차지했으나 통계적으로 의미 있는 차이는 없었다.

Gao 교수는 ABSORB CHINA 연구가 다른 BVS 관련 연구보다 좋은 결과가 나타났다면서, 이는 상대적으로 혈관 직경이 넓은 환자에게 BVS를 시술했기 때문이라고 설명했다.

ABSORB JAPAN, ABSORB II 또는 ABSORB III 연구에 참여한 환자군의 평균 참조혈관 직경은 2.6~2.7mm였지만, ABSORB CHINA 연구의 평균 참조혈관 직경은 2.81mm로 더 넓었다는 것.

아울러 BVS 시술군 중 혈관 직경이 2.25mm 미만인 환자는 다른 연구에서 15%가량 차지했지만, 이번 연구에서는 약 9%로 적었다는 점도 긍정적인 결과에 영향을 줬다는 것이 연구팀의 전언이다.

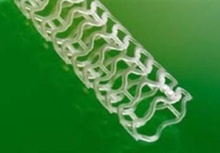

Gao 교수는 "BVS 두께는 약 150μm 이상으로 직경이 좁은 혈관에 이식하기에는 두껍고 시술 시 안전성 문제로 이어질 수 있다. 혈관 직경이 좁지 않은 환자에게 BVS를 적용해야 한다"면서 "이와 함께 DAPT를 장기간 지속하는 것이 중요하다. 이번 연구에서 BVS 시술군 중 40%는 DAPT 기간을 2년, 20%는 3년 동안 유지하면서 좋은 예후가 나타났다"고 강조했다.

핵심 전략을 바라보는 국내 전문가들의 '엇갈린 시선'

두 연구 결과를 종합하면, 직경이 좁은 혈관에는 BVS를 적용하지 않고 시술 후 DAPT를 장기간 진행하면 BVS의 효과와 안전성을 최대화할 수 있다. 이는 국내에서 BVS 시술을 하고 있는 전문가들의 주장과도 일맥상통한다.

전남의대 정명호 교수(전남대병원 순환기내과)는 "국내에서는 초음파, 광간섭 단층촬영(OCT) 등을 통해 직경이 넓은 혈관에만 BVS 시술을 시행하고 있어 안전하다. 항혈소판요법도 적절하게 이뤄지고 있으므로 문제 되지 않는다"면서 "금속 스텐트는 체내에 계속 남아 있고 다른 시술을 받을 경우 복용 중인 약물을 중단해야 한다. 하지만 BVS는 이러한 우려가 없다. 앞으로는 BVS를 적용하는 방향으로 갈 것"이라고 전망했다.

하지만 이에 대한 반론도 만만찮다. 현재까지 발표된 연구 결과만으로 BVS의 장기간 안전성을 단정 지을 수 없다는 것이다.

한양의대 김경수 교수(한양대병원 심장내과)는 "BVS 시술 후 단기간에는 긍정적인 결과가 나올 수 있지만 5~10년이 지난 후에 문제가 발생할 수 있다. 게다가 현재까지 장기간 데이터는 없는 실정"이라며 "BVS는 금속 스텐트와 달리 재질이 약하고 시술도 힘들다. 이론적으로 BVS가 체내에 녹으면 좋다고 하지만 현실에서는 이와 다를 수 있다. 장기간 임상시험을 통해 그 효과와 안전성을 입증하는 것이 먼저다"고 제언했다.