소화성궤양, 위식도역류질환 및 헬리코박터 위염은 상부위장관질환을 진료하는 의사가 가장 자주 만나는 질환들이다.

과거부터 다양한 치료가 적용됐으나 1972년 히스타민2차단제(histamine 2 receptor antagonist, H2RA)가 발견되고 1976년 cimetidine이 시판되면서 획기적인 전기를 마련했다.

H2RA는 여성형 유방과 발기부전 등 부작용이 문제가 됐는데 1988년 omeprazole을 필두로 여러 양성자펌프억제제(proton pump inhibitor, PPIs)가 임상에 도입되면서 상부위장관질환의 주요 치료제가 됐다.

2005년 rebaprazan, 2015년 vonoprazan 등 칼륨경쟁적 위산분비억제제(potassium competitive acid blocker, P-CAB)가 도입됐으나 사용기간이 짧은 관계로 장기 투약이 필요한 질병의 특성으로 인해 아직 임상에서는 PPI가 널리 사용되고 있다.

본고에서는 위식도역류질환, 소화성궤양 및 헬리코박터 위염의 치료에 있어서 PPI 처방의 유용성을 증례를 통해 살펴보고자 한다.

1. 소화성 궤양과 PPI

증례

84세 여성이 위전정부 날문 인접부의 위암의심 위궤양으로 의뢰됐다. 고혈압, 고지혈증, 기억력 감퇴, 뇌 자기공명영상(MRI) 상 다발성 허혈성 변화와 뇌혈관 협착 등의 병력이 있었으며 aspirin을 복용 중이었다.

건강검진 내시경에서 위전정부 날문 인접부에서 약 3cm의 궤양이 발견됐다. 궤양의 경계는 명료했지만 바닥에는 헤마틴과 노란 삼출물이 부착돼 있었고 주변 점막의 부종이 심했다(그림 1).

조직검사에서 암 소견이 나오지 않아 양성 위궤양의 가능성이 높았으나 보만 2형진행성 위암을 배제하기 어렵다는 소견으로 의뢰됐다.

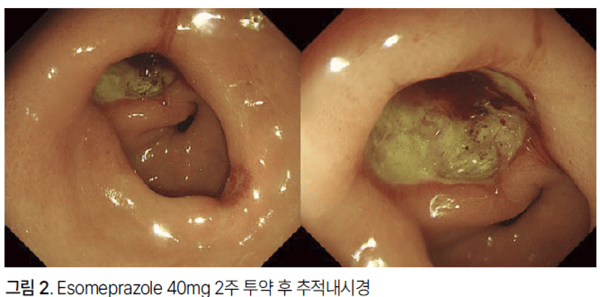

Esomeprazole 40mg 2주 투약 후 추적내시경 검사를 시행하고 궤양의 크기가 조금 감소되면서 병변의 경계가 더욱 명확해졌으며 주변 부종이 감소돼 있었다(그림 2).

조직검사에서 암 소견은 나오지 않았고 헬리코박터 김자(Giemsa) 염색에서도 음성이었다.

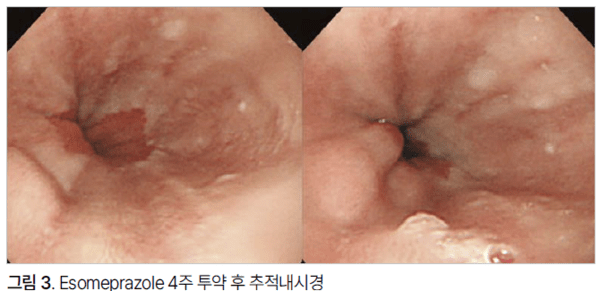

Esomeprazole 40mg 8주 추가 투약 후 추적내시경 검사를 했고, 날문 인접 소만부 궤양은 S1기 궤양으로 호전돼 있었고, 과거부터 있었던 전정부 대만 궤양 반흔은 변화없이 관찰됐다(그림 3). 헬리코박터는 이번에도 음성이었다.

Aspirin을 드시고 계신 고령의 환자며 소염진통제/혈소판억제제 관련 궤양 재발 위험이 높은 분이므로 esomeprazole 20mg과 aspirin을 사용하는 한 장기적으로 투약하도록 권했다.

해설

소화성 궤양의 주된 원인은 헬리코박터와 약물이다. 헬리코박터 양성률이 감소되면서 점차 소염진통제나 아스피린 혹은 clopidogrel 등 항혈소판제와 관련된 소화성 궤양이 증가하고 있다.

우리나라에서는 헬리코박터와 약물이라는 두 위험인자를 동시에 갖고 있는 환자가 많기 때문에 약물 복용력이 있다고 하더라도 적극적으로 헬리코박터 검사를 시행해 적절한 치료를 제공하는 것이 좋다.

소화성 궤양은 그 원인과 무관하게 약 2개월의 PPI 투여로 대부분 호전된다. 위점막보호제 등을 동시에 투여해 궤양 치유의 질(quality of ulcer healing)을 높이면 재발률이 다소 낮아진다는 일부 보고가 있다.

소화성 궤양은 재발률이 높다. 헬리코박터 관련 소화성 궤양에서 헬리코박터 제균을 시행하지 않으면 1년에 절반 이상이 재발한다.

약물 복용력이 있는 환자에서 원인이 됐던 약물을 계속 복용하는 경우에도 재발률이 높다. 따라서 소염진통제나 아스피린 등을 복용하는 환자가 궤양 과거력이 있을 때에는 위장관 합병증의 고위험군에 해당하므로 예방적 PPI 복용이 추천된다.

2020년 발표된 ‘약제 연관 소화성궤양의 임상진료지침 개정안’에서는 비스테로이드소염제를 장기간 투약하는 고위험 환자의 소화성궤양 및 합병증을 예방하기 위해 PPI 저용량 투약을 권고하고 있다.

표준용량과 저용량의 선택에 대한 문헌검토 결과 저용량 PPI만으로도 비스테로이드소염제 관련 소화성궤양의 예방효과가 있었고, 표준용량이 저용량에 비해 소화성궤양 예방효과가 우월하다고 볼 근거가 없었기 때문에 저용량 PPI가 권유된 것이었다.

여기서 저용량은 절반용량을 말하는 것으로 esomeprazole의 경우는 20mg이다.

2. 위식도역류질환과 PPI

증례

63세 남성이 산역류 증상을 동반한 역류성 식도염으로 의뢰됐다. 편평상피-원주상피 접합부에서 시작해 하부식도에 위치한 2cm 가량의 긴 점막상해(mucosal break)가 있었고 주변 점막상피는 불투명한 백색으로 변해 있었으며, 수 mm의 다발성의 짧은 점막상해가 식도주름 방향으로 몇 개 더 관찰됐다(그림 4).

Esomeprazole 40mg을 4주 연속해 복용한 후 필요 시 드시도록 처방했다.

1년 후 내시경 검사에서 긴 점막상해는 호전돼 있었고, 다수의 짧은 점막상해와 하부식도 상피의 불투명한 백색변화는 유지돼 있었다(그림 5). 비약물요법을 하면서 esomeprazole은 필요 시 드시도록 안내했다.

해설

위식도역류질환의 국내 유병률은 점차 증가되고 있는 것으로 판단된다. 건강검진 등을 시행하는 환자들의 내시경 소견 상 역류성 식도염은 대략 10%이고 설문으로 파악한 증상기반 유병률도 대략 10%다.

내시경 소견에서 역류성 식도염이 있고 증상도 갖고 있는 환자의 비율은 3% 정도다. 이를 종합하면 국내 위식도역류질환의 유병률은 최소 17% 이상으로 추정된다.

위식도역류질환의 치료목적은 증상의 개선과 합병증의 예방이다. 증상이 있는 경우 우선 야식, 과식, 지방식을 피하고 체중을 관리하는 등 비약물요법을 시행할 수 있다.

그러나 비약물요법만으로 현저히 증상이 개선된 사례는 많지 않으므로 처음부터 PPI와 같은 강력한 위산분비억제제를 투여해 증상을 호전시킨 후 점차 약물의 용량을 줄여나가는 step-down 전략이 많이 사용되고 있다.

역치요법(threshold therapy)을 적용해 환자의 증상 조절에 필요한 최소한의 양을 찾아가는 방법을 쓰거나 필요 시 요법(on demand therapy)를 적용해 환자 스스로 증상이 있을 때에만 복용하도록 하는 방법을 쓸 수 있다.

필자는 역치요법을 선호한다. 필요 시 요법은 환자가 증상을 경험한 후 약을 쓰는 과정인 반면 역치요법은 증상이 생기기 전 약을 쓰는 방법이므로 삶의 질이 더 좋을 것으로 추정되기 때문이다.

다만 증상이 경미하더라도 내시경 소견 상 LA-C 혹은 LA-D와 같이 심한 점막손상이 있거나 협착이 동반된 경우에는 step-down하지 않고 지속적인 투약을 하도록 추천되고 있다.

PPI는 장기간 투약을 하는 약이므로 약물의 안전성에 대한 걱정이 있다. 그러나 P-CAB 등 새로운 약제와 달리 PPI는 비교적 오랜 기간 동안 임상에서 사용돼 왔으므로 안전성에 대한 근거 자료가 풍부한 편이다.

꼭 필요한 경우 최소한의 양을 사용한다면 PPI 투약에 따른 이익이 PPI에 의한 부작용 우려를 능가한다고 판단된다.