[ADA 2024] LENS, 페노피브레이트의 당뇨망막병증 진행 예방 효과 평가

페노피브레이트군, 위약군 대비 당뇨망막병증·황반병증 진행 위험 27% 낮춰

[메디칼업저버 박선혜 기자] 이상지질혈증 치료제인 페노피브레이트가 당뇨망막병증 진행을 늦추는 효과를 입증했다. 또 유리체내 주사, 망막 레이저 등 치료받아야 할 위험도 낮췄다.

LENS로 명명된 이번 연구는 서양인 대상의 대규모 연구에서 페노피브레이트가 당뇨망막병증 진행을 지연시킬 수 있다는 가능성이 제시되면서 이뤄졌다.

연구 결과는 21~24일 미국 올란도에서 열린 미국당뇨병학회 연례학술대회(ADA 2024)에서 발표됐고 동시에 NEJM Evidence 21일자 온라인판에 실렸다. 연구는 영국 국립보건연구원(NIHR) 지원을 받아 진행됐다.

1차 목표점 발생률, 페노피브레이트군 22.7% vs 위약군 29.2%

페노피브레이트, 초기 망막 변화 있는 환자 당뇨망막병증 진행 지연시켜

페노피브레이트는 FIELD 하위분석과 ACCORD 임상연구에서 당뇨망막병증 진행 위험을 낮춘다는 가능성을 확인한 이상지질혈증 치료제다.

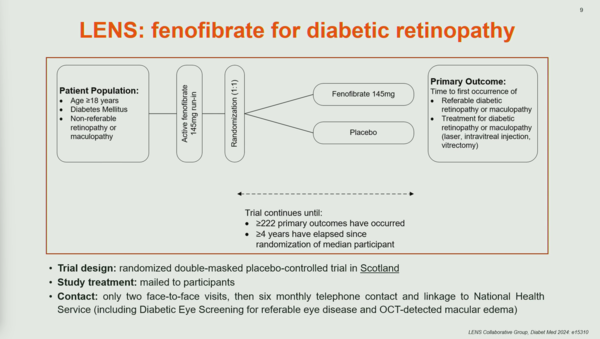

이 같은 결과를 근거로 진행된 LENS 연구에는 스코틀랜드 국가 당뇨병 안구검진(Diabetic Eye Screening, DES) 프로그램에 참여했고 증상이 경미해 의뢰가 필요하지 않은 당뇨망막병증 또는 황반병증 성인 환자 1151명이 등록됐다.

이들은 페노피브레이트 145mg 복용군(페노피브레이트군, 576명)과 위약군(575명)에 무작위 배정됐다. 약제는 매일 1회 복용하거나 신장기능이 손상됐다면 격일로 투약했다. 1형 당뇨병 환자는 27%를 차지했고, 23%는 추정 사구체여과율(eGFR)이 60mL/min/1.73㎡ 미만이었다.

1차 목표점으로 어느 쪽 눈이든 관계없이 의뢰가 필요한 당뇨망막병증 또는 황반병증이 발생하거나 당뇨망막병증 또는 황반병증 치료가 처음 진행되기까지 시간을 종합해 확인했다. 치료에는 유리체내 주사, 망막 레이저, 유리체절제술 등이 포함됐다.

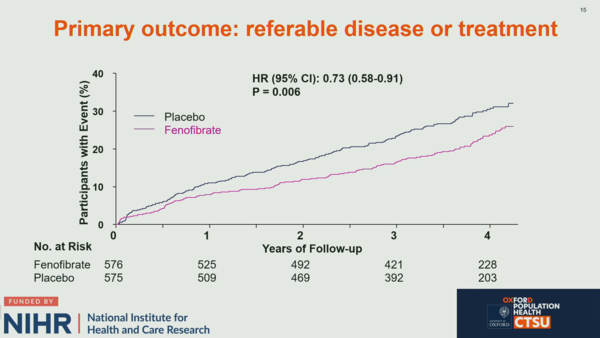

4년(중앙값) 동안 추적관찰한 결과, 페노피브레이트군 22.7%(131명), 위약군 29.2%(168명)가 의뢰가 필요한 당뇨망막병증 또는 황반병증으로 진행되거나 이에 대한 치료가 필요했다.

1차 목표점 발생 위험은 페노피브레이트군이 위약군보다 27% 유의하게 낮았다(HR 0.73; 95% CI 0.58~0.91; P=0.006). 이 같은 결과는 1형 또는 2형 당뇨병을 앓고 있는 환자와 신장기능이 정상 또는 손상된 환자 모두에게서 일관되게 관찰됐다.

당뇨망막병증 또는 황반병증이 진행된 비율은 페노피브레이트군 32.1%(185명), 위약군 40.2%(231명)였고, 진행 위험은 페노피브레이트군이 26% 의미 있게 낮았다(HR 0.74; 95% CI 0.61~0.90).

치료가 의뢰된 비율은 페노피브레이트군 18.6%, 위약군 25.9%로 페노피브레이트군의 위험이 34% 낮았다(HR 0.66; 95% CI 0.52~0.85). 황반부종은 페노피브레이트군 3.8%(22명), 위약군 7.5%(28명)에게서 발생했으며, 페노피브레이트군의 위험이 50% 낮은 것으로 조사됐다(HR 0.50; 95% CI 0.30~0.84). 망막병증 치료를 받은 환자는 페노피브레이트군 3.0%(17명), 위약군 4.9%(28명)였다.

시각기능, 삶의 질, 시력 등은 두 군 간 차이가 없었다. 이들은 시각장애 없이 초기 망막병증만 앓고 있었기에 놀라운 결과가 아니라는 게 연구팀 설명이다.

안전성 평가에서도 큰 문제가 보고되지 않았다. 주요 심혈관계 사건 또는 비외상성 하지절단 위험은 두 군 간 차이가 없었고 요 알부민-크레아티닌 비(UACR)에 미치는 영향도 다르지 않았다.

페노피브레이트는 이상지질혈증 치료제라는 점에서, 이번 연구에서 페노피브레이트군의 총 콜레스테롤과 비HDL-콜레스테롤 수치가 약간 낮았고 중성지방 수치는 13.7% 의미 있게 줄었다.

eGFR은 페노피브레이트군이 위약군보다 7.9mL/min/1.73㎡ 낮았다. 이는 큰 차이이지만 가역적인 결과로 약물을 중단하면 신장기능이 원래 수준으로 돌아가며, 페노피브레이트가 신장기능을 악화시킨다고 잘못 추측하면 안 된다는 게 연구팀 설명이다

중증 이상반응은 페노피브레이트군 36.1%, 위약군 35.5%에게서 보고됐고 두 군 간 차이는 없었다.

이번 결과를 통해 페노피브레이트가 초기 망막 변화가 있는 성인 환자들의 당뇨망막병증 진행을 지연시킨다는 것을 확인했다.

영국 옥스퍼드대학 David Preiss 교수는 "중요한 것은 사람들이 유리체내 주사나 망막 레이저 치료가 필요하지 않도록 하는 것"이라며 "페노피브레이트가 효과를 입증한다면, 조기 사용해 유리체내 주사나 망막 레이저 치료가 필요한 환자 수를 줄일 수 있을 것"이라고 밝혔다.

국내 연구 결과, 스타틴+페노피브레이트 병용 시 망막병증 진행 위험↓

지난해 발표된 국내 연구도 페노피브레이트가 당뇨망막병증 진행 위험을 낮출 수 있음을 시사했다.

고대 안암병원 김신곤 교수(내분비내과) 연구팀은 2002~2019년 국민건강보험공단 데이터를 토대로 30세 이상 대사증후군 동반 2형 당뇨병 환자를 스타틴+페노피브레이트 병용군(2만 2395명)과 스타틴 단독군(4만 3191명)으로 1:2 성향매칭해 당뇨망막병증 진행 위험을 분석했다. 1차 목표점으로 유리체 출혈, 유리체절제술, 레이저 광응고술, 유리체내 주사, 망막박리 등을 종합해 평가했다.

44개월(중앙값) 동안 추적관찰한 결과, 1차 목표점 발생 위험은 스타틴+페노피브레이트 병용군이 스타틴 단독군보다 12% 유의하게 낮았다(HR 0.88; P=0.005). 당뇨망막병증이 있는 환자군은 스타틴+페노피브레이트 병용으로 1차 목표점 예방 효과를 17% 더 얻을 수 있었다(HR 0.83; P=0.006).

아울러 스타틴+페노피브레이트 병용군은 스타틴 단독군 대비 유리체 출혈 14%, 레이저 과응고술 14%, 유리체내 주사요법 27% 등 위험이 낮았다. 이는 스타틴을 복용 중인 대사증후군 동반 당뇨병 환자는 페노피브레이트를 복용하면 당뇨망막병증 진행 위험을 낮출 수 있음을 시사했다(Diabetes Metab 2023;49(3):101428).

현재 호주 등 일부 국가에서 페노피브레이트는 2형 당뇨병 환자의 당뇨망막병증 예방 적응증을 받은 가운데, 국내에서도 페노피브레이트 적응증이 당뇨망막병증 예방까지 확대돼야 한다는 목소리가 나오고 있다.