춘계심혈관통합학술대회 18~20일 개최

자디앙 EMPACT-MI vs 포시가 DAPA-MI, 연구 디자인·평가요인 등 달라

윤종찬 교수 "심부전 고위험 심근경색 환자에게 자디앙 효과적일 수도"

[메디칼업저버 박선혜 기자] 심근경색으로 적응증을 넓히고자 했던 SGLT-2 억제제 계열 약제의 성적표가 엇갈린 것처럼 보이지만, 임상연구 디자인과 방법 등이 달라 결과 해석에 주의해야 할 것으로 분석된다.

지난 6~8일 미국 애틀랜타에서 열린 미국심장학회 연례학술대회(ACC 2024)에서는 급성 심근경색 환자를 대상으로 베링거인겔하임 SGLT-2 억제제인 자디앙(성분명 엠파글리플로진)의 효능·안전성을 평가한 EMPACT-MI 임상3상이 발표됐다. 이 연구는 1차 목표점 달성에 실패했다.

이와 달리 아스트라제네카 SGLT-2 억제제인 포시가(다파글리플로진)는 지난해 발표된 급성 심근경색 환자 대상 DAPA-MI 임상3상에서 심혈관 예후를 개선한 것으로 보고됐다.

그러나 두 연구의 환자 모집 기준이 다르고 설정한 1차 목표점도 차이가 있어, 특정 SGLT-2 억제제가 심근경색 환자의 심부전 예후를 개선한다고 단정지을 수 없다는 분석이다.

가톨릭대 서울성모병원 윤종찬 교수(순환기내과)는 18~20일 경주화백컨벤션센터에서 열린 춘계심혈관통합학술대회에서 'Recent Updates on SGLT2i Trials'을 주제로 발표했다.

EMPACT-MI, 1차 목표점 달성 실패했지만 중요한 예후 결과 제시

심근경색이 발생한 환자의 10~30%는 1년 이내에 심부전으로 진행된다고 보고된다. 울혈 또는 좌심실 기능부전이 있는 급성 심근경색 환자는 심부전 고위험군에 속한다.

급성 심근경색 이후 치료에 대한 연구는 약 20년 전 발표된 EPHESUS 연구를 마지막으로 성공 사례를 보기 어려웠다. 이런 가운데 SGLT-2 억제제는 심부전 고위험군, 2형 당뇨병, 만성 콩팥병 환자에게 치료 혜택이 있다고 조사됐다.

특히 좌심실 박출률 또는 2형 당뇨병 동반 여부와 관계없이 긍정적 결과를 얻어, 심근경색 환자에게 SGLT-2 억제제가 도움이 될 것으로 추정돼 관련 연구가 이뤄졌다.

EMPACT-MI는 우리나라를 포함한 22개국에서 급성 심근경색으로 입원한 경험이 있고 심부전 위험이 높은 환자 6522명을 모집해 자디앙의 효능 및 안전성을 평가했다. 전체 환자군은 표준치료에 자디앙 10mg을 추가한 군(자디앙군)과 위약군에 1:1 무작위 배정됐다. 추적관찰은 18개월(중앙값) 동안 진행됐다.

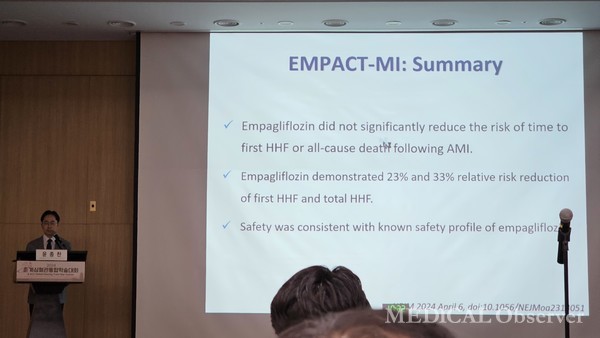

결과에 따르면, 자디앙군과 위약군 간 모든 원인에 의한 사망 또는 심부전으로 인한 입원 등 1차 목표점 위험은 유의한 차이가 없었다(HR 0.90; 95% CI 0.76~1.06; P=0.21).

다만, 심부전으로 인한 첫 입원 위험은 자디앙군이 위약군보다 23% 의미 있게 낮았다(HR 0.77 95% CI 0.60~0.98). 모든 원인으로 인한 사망 위험은 치료에 따른 차이가 관찰되지 않았다(HR 0.96 95% CI 0.78~1.19).

EMPACT-MI는 1차 목표점에 도달하지 못했지만 발표와 동시에 NEJM에 실렸을 뿐만 아니라 하위분석 결과가 Circulation, JACC 등 세계적인 저널을 통해 발표됐다.

윤 교수는 "EMPACT-MI가 1차 목표점에 도달하지 못했음에도 주요 저널에 하위분석 결과가 발표됐던 이유는 연구가 조심스럽게 디자인됐기 때문"이라며 "특히 1차 목표점 달성에는 실패했지만, 이를 정당화할 수 있는 중요한 예후 결과를 제시했다. 또 일반적으로 확인하는 심혈관질환에 의한 사망이 아닌 모든 원인에 의한 사망을 확인했다"고 설명했다.

이어 "심부전 외래환경에서 발생할 수 있는 입원, 치명적 심부전 사건, 이뇨제 증량 또는 긴급한 내원 등 사건을 종합한 심부전 부담은 자디앙군이 위약군보다 적게 나타났다"면서 "여기에 모든 원인에 의한 사망까지 추가해 분석하면 자디앙군 위험이 통계적으로 의미 있게 낮았고 비교적 안전했다"고 덧붙였다.

이에 따라 자디앙이 심부전 고위험인 심근경색 환자에게는 유용할 수 있다고 평가했다.

윤 교수는 "자디앙이 적어도 심부전 고위험인 심근경색 환자의 예후 개선에는 효과적이고, 특히 심부전으로의 진행을 막을 것으로 판단된다"면서 "그렇지만 자디앙은 심근경색 이후 6개월 이내 단기간 죽상경화성 심혈관질환(ASCVD) 예후를 개선하지 않는 것으로 나타났다. 중요한 부정적인 결과 중 하나"라고 밝혔다.

DAPA-MI, 1차 목표점 도달했지만 심부전 관계없는 평가요인 포함

무작위 연구로 디자인해 환자를 모집했던 EMPACT-MI와 달리, 포시가의 DAPA-MI는 스웨덴의 SWEDEHEART와 영국의 MINAP 등록사업을 활용했다.

SWEDEHEART와 MINAP은 국가적으로 심근경색을 잘 치료하고 있는지 확인하기 위한, 즉 질 관리 목적의 등록사업이다.

DAPA-MI의 1차 목표점은 심혈관질환에 의한 사망과 심부전으로 인한 입원이었다. 그러나 1차 목표점 사건이 예상보다 적게 발생해 2023년 2월 연구 디자인을 수정했다.

심혈관질환에 의한 사망 그리고 심부전으로 인한 입원 등 사건의 전체 발생 사례를 확인하고자 했던 초기 목표를 계층적 복합 결과(hierarchical composite outcome)로 변경했고 승률을 비교하는 방식으로 바꿨다. 다만, 이 같은 디자인 수정은 임상연구에서 종종 이뤄지므로 문제 되지 않는다는 게 윤 교수 설명이다.

결과에 의하면, 포시가군은 위약군과 비교해 1차 목표점을 개선했다. 문제는 변경한 계층적 복합 결과의 평가요인이다. 심근경색이 발생한 이후 포시가 치료 시 심부전 예후에 미치는 영향을 평가하는 연구로 시행됐으나, 디자인이 수정되면서 심부전과 관계없는 평가요인이 1차 목표점에 포함된 것.

윤 교수는 "심근경색 발생 이후 심부전 진행을 확인하기 위한 연구임에도 불구하고, 계층적 복합 결과의 평가요인에 심방세동, 새로운 2형 당뇨병 발생, 체중 5% 이상 감소가 포함됐다. 처음 연구 목표와 달리, 포시가가 심근경색 환자의 심혈관대사에 미치는 영향을 보는 연구로 바뀐 것"이라며 "또 2차 목표점인 외부에서의 심부전으로 인한 입원 판정(adjudicated hospitalization for HF) 결과는 포시가가 더 좋은 결과를 얻지 못했다"고 지적했다.

환자 모집 기준도 차이가 있다. EMPACT-MI는 박출률이 45% 미만인 좌심실 기능부전(LVSD)이 있거나 울혈이 있는 심근경색 환자를 대상으로 했다. 이와 유사하게 또 다른 심부전 치료제 엔트레스토의 PARADISE-MI 연구에도 박출률이 40% 이하인 LVSD이거나 울혈이 있는 심근경색 환자가 모집됐다.

반면 DAPA-MI는 박출률 기준 없이 전반적인 LVSD 또는 Q파 심근경색 환자를 대상으로 하며, 앞선 연구와 달리 모든 심근경색 환자를 대상으로 했다.

윤 교수는 "DAPA-MI는 등록사업을 기반으로 했기에 심부전으로 진행될 수 있는 고위험군을 정의하지 않았고 모든 환자군을 대상으로 했다"면서 "그럼에도 포시가가 심부전으로 인한 입원을 줄이지 못했고 심부전에 미치는 효능은 미미했다"고 설명했다.

"긴 연구기간·고위험군 대상 무작위 연구 진행돼야"

심근경색 환자를 타깃한 치료제 연구가 좋은 성과를 얻기 어려운 이유는 의료가 발전해 환자 예후가 개선됐기 때문으로 분석된다. 이에 심근경색 환자의 심부전 예후를 개선하기 위한 치료 관련 연구가 긍정적 결과를 얻기는 쉽지 않을 것으로 전망된다.

윤 교수는 "EPHESUS 연구 결과가 발표된 이후 심근경색 환자 예후가 많이 좋아졌다. 약물 치료에 따른 환자 예후 차이를 보기 위한 연구들이 앞으로 성공할 수 있을지는 지켜봐야 한다"면서 "굉장히 긴 연구 기간, 상당한 고위험군을 대상으로 무작위 연구를 진행해야 예후 개선 효과를 볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.