연세암병원, 폐암 표적치료제 내성 환자 특징 확인 연구

[메디칼업저버 정윤식 기자] 연세암병원 폐암센터 안병철·이지현·홍민희 교수 연구팀은 흡연 기간이 길고 뇌 전이가 적을수록 EGFR 변이 비소세포폐암의 표적치료제에 내성이 생길 확률이 높다고 16일 밝혔다.

전체 폐암의 80~85%를 차지하는 비소세포폐암은 상피세포 성장인자 수용체(EGFR)나 역형성 림프종 인산화효소(ALK), 활성산소종(ROS1) 등 다양한 돌연변이로 발생한다.

이중 EGFR 돌연변이를 정밀 타격하는 표적치료제로는 1세대 '이레사(성분명 게피티닙)'와 '타쎄바(엘로티닙)', 2세대 '지오트립(아파티닙)'와 '비짐프로(다코미티닙)' 등이 있다.

하지만 폐암 환자에게 10~12개월 정도 처방하면 내성이 생기며, 이 경우에는 3세대 '타그리소(오시머티닙)'를 투약한다. 특히 1~3 세대 치료제에 대한 내성 환자 5~22%는 중간엽상피전이인자(MET) 변이로 발생한다.

연구팀은 2004년부터 2019년까지 연세암병원에서 1~3세대 EGFR 표적항암제 치료 실패 후 MET 증폭 검사를 받은 186명을 분석해 MET 증폭 양성과 음성 환자를 비교했다.

186명의 환자 중에서 MET 증폭 양성을 보인 환자는 30명으로 16.1%를 차지했다.

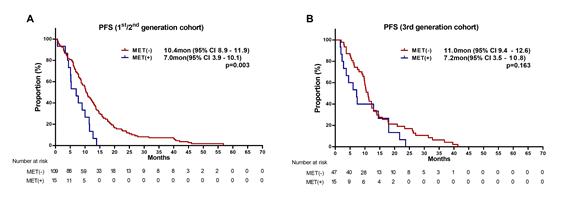

연구 결과, 질병이 악화되지 않는 무진행생존(PFS) 기간은 1, 2세대 치료제 환자에 한해 차이를 보였다.

MET 증폭 양성 환자의 무진행생존 기간 중앙값은 7개월로, 음성 환자 10.4개월보다 짧았고 3세대 치료제 환자에서는 유의미한 차이가 없었다.

MET 증폭 양·음성에 영향을 미치는 인자로는 흡연력과 암 세포의 뇌 전이가 있었다.

흡연 환자의 경우에는 MET 증폭 발생률이 비흡연 환자보다 약 3.5배 높았고, 뇌 전이가 발생하지 않은 환자 대비 뇌 전이가 발생한 환자에서는 MET 증폭 발생률이 86% 낮았다.

이어 연구팀은 흡연과 뇌 전이 여부 등 MET 증폭 검사 대상 환자를 선별하는 기준을 마련했다.

지금까지는 MET 증폭 발생 자체가 적어서 검사가 많이 이뤄지지 않았는데, 흡연을 했고 뇌 전이가 적게 발생한 내성 환자를 대상으로 MET 증폭 검사 진행과 함께 후속 치료를 이어갈 수 있게 됐다.

이 교수는 "흡연 및 폐에서 뇌로 암세포 전이가 안 될수록 MET 증폭을 야기할 확률을 높이는 동시에 EGFR 돌연변이 표적항암제 내성을 발생시킬 수 있다"며 "이번 연구 성과는 MET 돌연변이에 대한 표적치료제 개발과 연구에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

한편, 이번 연구 결과는 종양학 분야 국제학술지 'Cancer(IF 6.126)' 최신호에 게재됐다.