[창간기획-하] 일본·중국·미국은 수련비용 공공지원..."의무·책임보단 지원이 먼저"

다만 당초 예상대로라면 특별법은 지난달 발의를 마치고 심사됐어야 하지만, 메르스라는 '복병'을 만나면서 시기를 놓쳤다. 게다가 메르스로 인해 병원들의 경영상황이 악화하면서 병원 내에서 가장 보호받지 못하는 전공의들은 임금 현실화에 대해서 거론조차 할 수 없는 형국이 됐다.

K대 전공의는 "특별법만 발의되면 수련시간도 줄고, 당직비도 노동법에 따라 받을 수 있을 거란 기대가 컸다"며 "지난해와 달리 보다 현실화된 법안을 보면서 이번에는 제정될 것으로 기대했는데, 메르스 탓에 국회에서 이에 대한 관심을 놓아버린 것 같다"고 말했다.

또 "병원은 환자가 절반으로 뚝 떨어진 상태라서 전공의를 챙길 여력이 있을지 모르겠다. 메르스가 몰고 온 태풍이 너무나도 크다"고 했다.

수도권의 한 대학병원에서 수련과장을 맡은 A교수는 "사실 전공의들에게 1~2시간의 수련시간을 줄여주는 것보다 연봉을 더 올려주는 것이 현실적이다. 특별법 문구 중에 수련시간 주당 최대 60시간 등은 기대하지 않는 전공의가 많지만, 야간 및 휴일 당직비에 대한 부분은 현실화될 가능성도 크고 바라는 전공의들도 많다"고 말했다.

메르스를 떠나 지금의 의사 증가율을 놓고 봤을 때도 임금 현실화는 쉽지 않다는 의견이 있다. 경제학적으로 공급이 많아지면 그 가격은 내려가기 마련인데, 지난해 대한의사협회에서 발간한 자료에 따르면 의사 증가율이 인구 증가율보다 10배 빠른 상황이다.

2014년 12월 기준으로 보건복지부에 면허를 등록한 의사는 11만 8329명이며, 이 중 85.9%인 10만1618명이 의협에 신고한 회원이다. 면허등록 의사 수 기준으로 인구 10만명당 의사 수는 219명으로, 지난 1980년 54명이었던 것과 비교하면 398%나 증가한 셈이다. 같은 기간 인구 증가율은 23.7%에 불과했다.

정책적으로도 임금 얘기는 꺼낼 수 없는 실정이다.

저수가체제가 계속 이어지고 있으며, 4대 중증질환 보장성 강화 및 3대 비급여 개선 등 정부 정책상 병원들의 경영난이 가중되고 있기 때문. 게다가 병원협회에서 전공의들의 수련에 대한 전반적인 평가 권한을 쥐고 있어 변하기에는 쉽지 않은 환경이다.

“해외처럼 수련 비용 지원해야”

이처럼 당장 임금이 올라갈 가능성이 희박하다 보니 전공의도 병원에서 근무하는 근로자라는 의미에서 노동법에 의해 보호받기를 원하는 목소리가 크다.

지금 이어지는 추가근로수당 소송도 이러한 경향이 발현된 것이다. 하지만 이마저도 하루 두세 시간만 잘 정도로 시간의 여유가 없는 전공의들에게는 비현실적인 일일 뿐이다.

이례적으로 올해 2월 건양대병원 전공의가 승소해 3000여 만원의 당직비를 받아낸 사례가 있으나, 준비 기간이나 소송 비용이 만만치 않아 불만이 있어도 소송을 하지 못하는 경우가 비일비재하다고. 또 증거자료 구비 시 병원의 협조를 받아야 할 부분이 많아 근무를 하는 전공의는 정서상 압박으로 쉽게 소송을 결정하지 못하는 경우가 다반사다.

한 대학병원 관계자는 전공의의 임금이 낮다는 부분을 인정하고, 늦었지만 지금이라도 현실화돼야 한다고 강조했다. 그러나 그 해법은 병원이 아닌 정부에서 쥐고 있다고 피력했다.

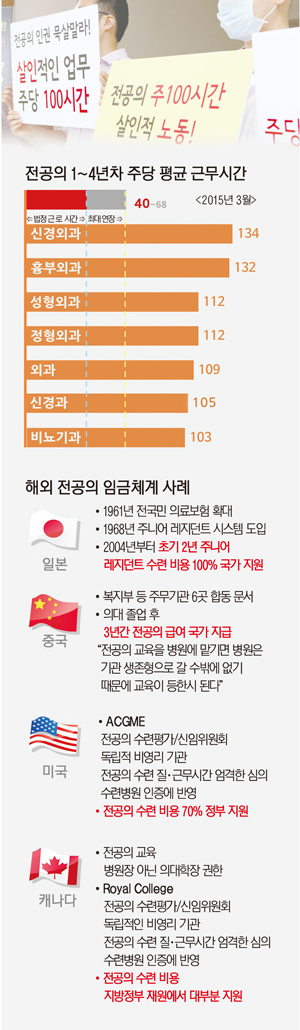

이 관계자는 "일본은 초기 2년의 레지던트 수련비용 100%를 국가에서 제공하며, 미국도 전공의 수련 비용을 70% 정부에서 지원한다. 캐나다도 지자체에서 수련비용 대부분을 지원하며, 중국마저도 의대 졸업 후 3년간 전공의 급여를 국가에서 주고 있다"면서 "우리나라 정부는 의료공공성과 의료진에 대한 책임과 의무만 강조하지 말고, 공공적인 지원부터 해야 한다"고 쓴소리를 냈다.